「日本の音楽業界のシステムを根本から変えていきたい」

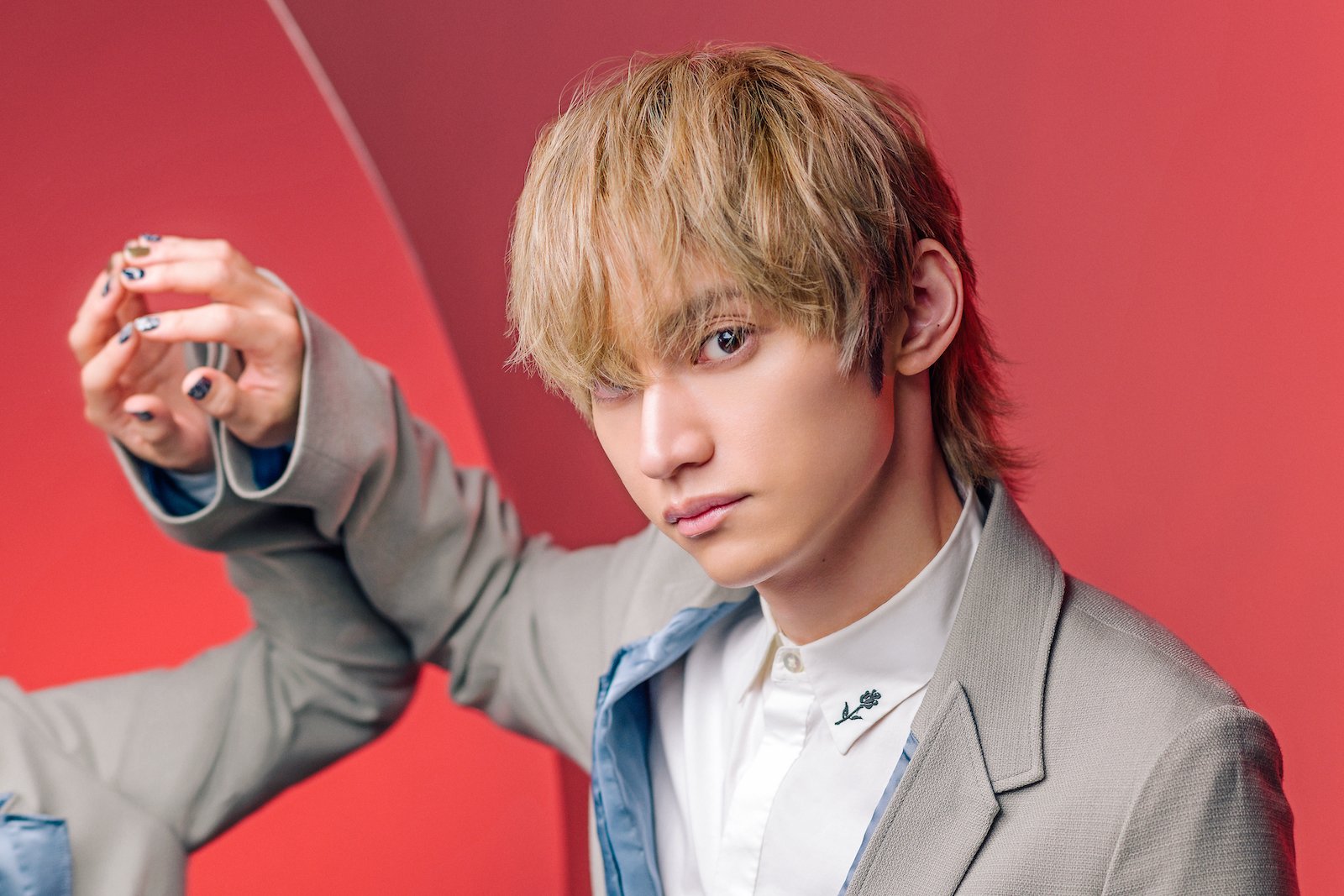

強い思い、強い覚悟を持って、こう語るのは“SKY-HI”ことラッパー/パフォーマー/プロデューサーの日高光啓氏だ。日高氏は2020年、"才能を殺さないために"をスローガンとした音楽レーベル「BMSG」を設立。1億円もの私財を投じてボーイズグループ発掘育成オーディション「THE FIRST」を開催したことは、2021年大きな話題を集めた。

日高氏はもともと、パフォーマンスグループ「AAA」に所属したり、「SKY-HI」の名でソロ活動をしたりしてきたアーティストの一面を持つ人物である。そんな彼が、なぜ音楽業界のシステムを根本から変えていきたいと考えるようになったのか。その背景には、アーティストとして15年間活動してきた中で感じた大きな課題が関係している。

BTS(防弾少年団)やBLACKPINKなど、グローバルで人気のK-POPアイドルを生み出してきた韓国の音楽業界と比べると、日本の音楽業界はやや元気がない。そんな日本の音楽業界を日高氏はどう変えようとしているのか。彼の考えに迫った。

破壊ではなく、創造的な革命を音楽業界に起こす

──「音楽業界を変えたい」と発言する意味、日高さんが一連の活動を通じて何を成し遂げようとしているのか、教えてください。