2020年度から、小学校でプログラミング教育が必修化されたことにより、STEM教育(科学、技術、工学、数学の分野を統合的に学ぶ教育プランのこと)など、早期教育への関心が高まっている。その中でも、とりわけ幼児教育については、「成果を測るのが非常に難しい分野」と言われており、親が多額の教育費用を掛けているにも関わらず、「成果が見えない」「成果が実感できない」といったことが課題となっている。

また、夫婦共働きがあたりまえとなった今の時代では、親が子どもに費やせる時間も減っていることに伴い、親子のコミュニケーション量も減少傾向にある。

そうした悩みを持つ親に向けて、印刷総合会社の大日本印刷(以下、DNP)は、子どもの「知りたい」「なんだろう?」といった知的好奇心を高め、親子のコミュニケーションの質を高めることができる「魔法の虫めがね」を提案している。

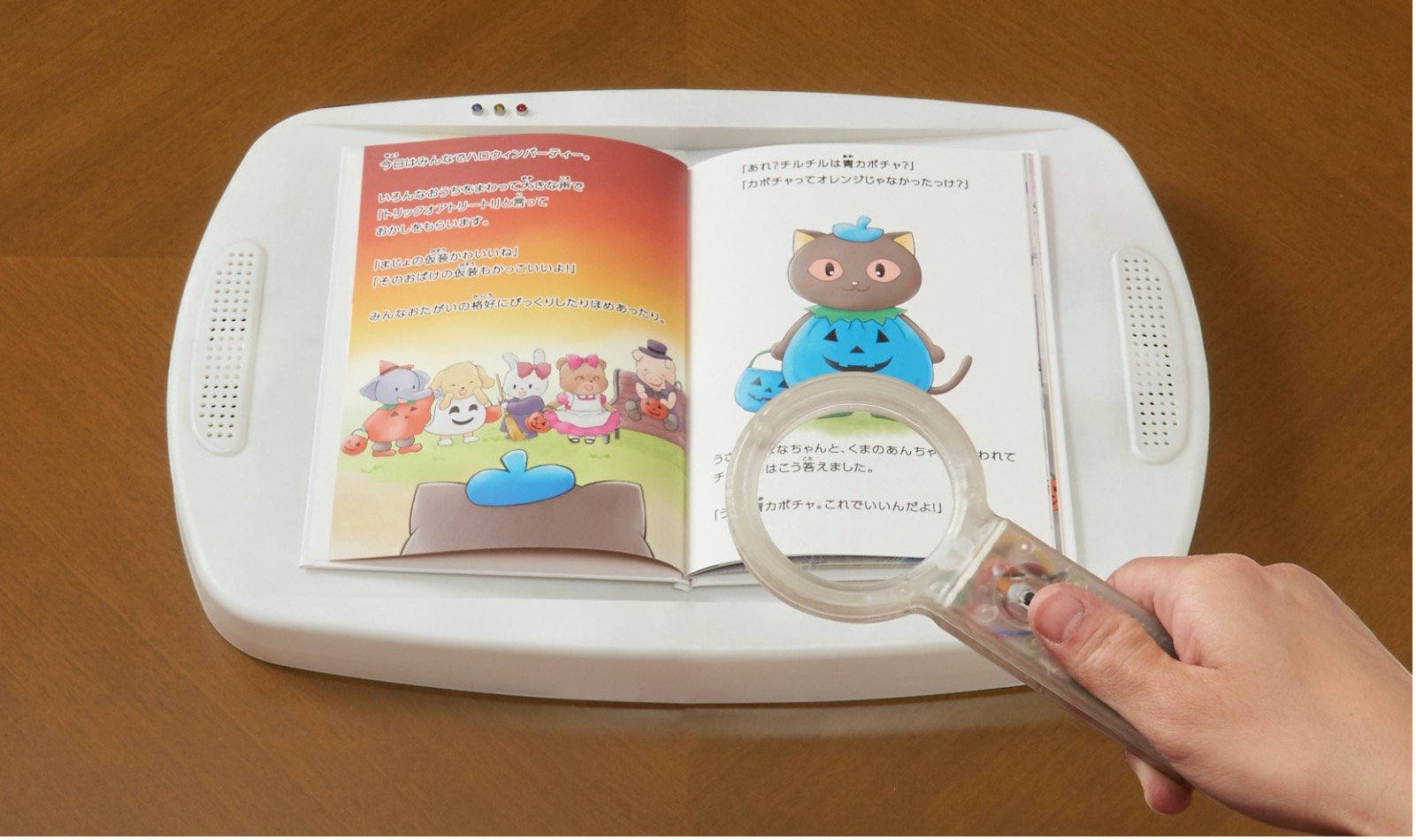

魔法の虫めがねは、かざしたものをAIが認識し、音で伝える情報デバイス。手持ちの本や絵本、図鑑などに魔法の虫めがねをかざすことで、子どもが「知る楽しさ」を体験できる。それに加えて、子どもが興味を持ったモノをアーカイブ・分析することで、親に子どもの興味関心の見える化を提供している。

DNPが、なぜ「魔法の虫めがね」を開発するに至ったのか。以下は、本プロダクトのプロジェクトリーダーを務める阿部友和氏のコラムだ。