消費者にとっても、飲食店にとっても当たり前の選択肢になり始めている「フードデリバリー」。2016年9月に東京からスタートしたUber Eatsはコロナ禍を背景に急成長し、すでに全都道府県でサービスを展開。2022年1月に日本での登録店舗数が15万店を突破した。日本発のサービスでは出前館の加盟店も10万点を超える規模になった。

フードデリバリー市場が急速に拡大する一方で、食事を提供する飲食店には新たな課題が生まれている。「タブレット地獄」がまさにその代表例だ。

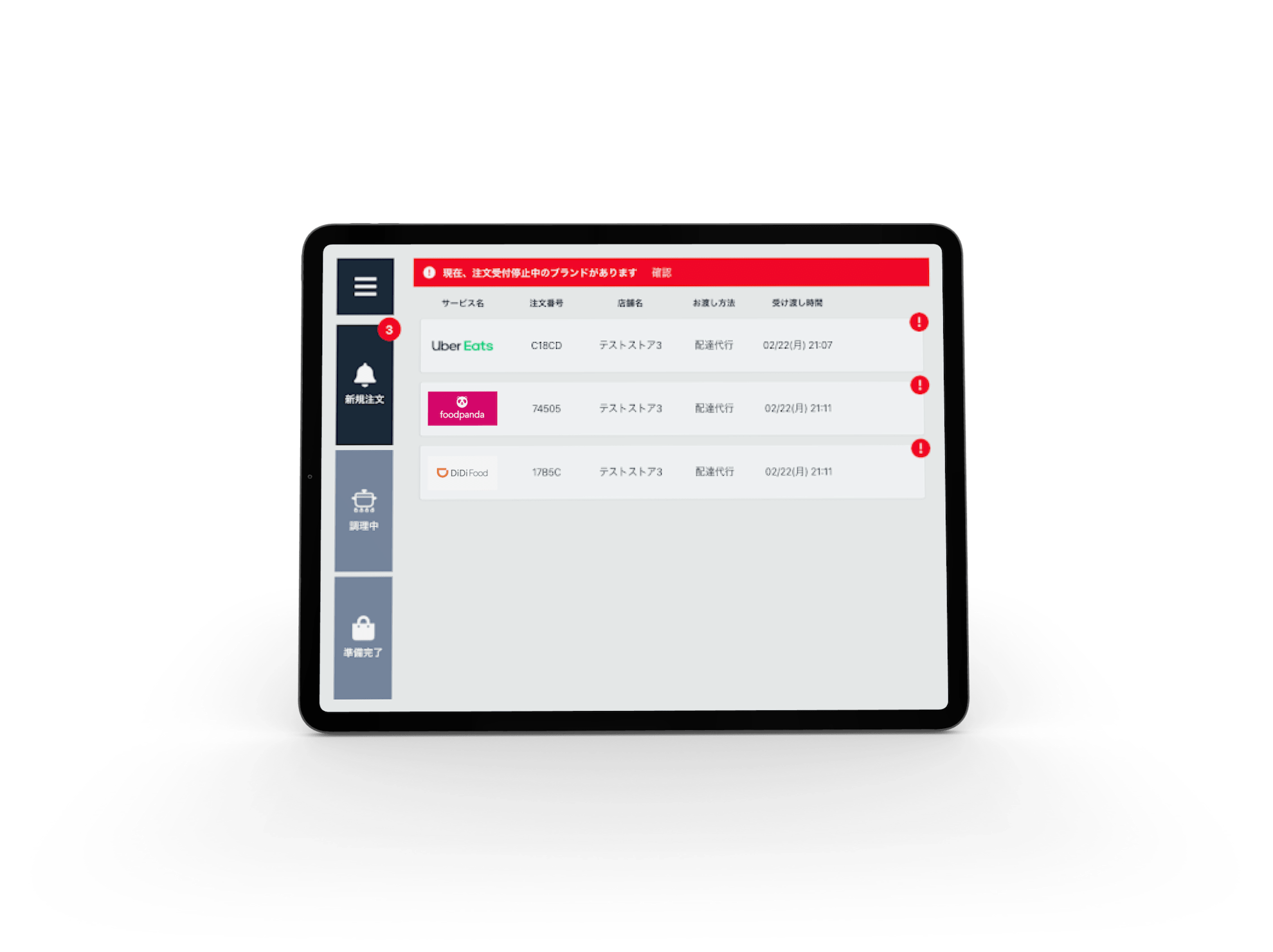

飲食店はデリバリーサービスの注文をタブレット端末で受注するが、通常は対応するサービスの数だけ端末が必要になる。つまりサービスの数が増えるほど、店舗のキッチンに設置される端末も増えていく。特に「ゴーストレストラン」など1つの拠点で複数のブランドを展開するような場合には端末数が膨大な数になるため、タブレット地獄と言われるような事態になるわけだ。

デリバリーサービスの普及にともない、こうした飲食店の新たな課題を解消することを目指したサービスも国内外で増えつつある。日本のtacomsが2021年5月に正式ローンチした注文一元管理サービス「Camel」もその1つで、約1年半で累計250社・5500店舗に活用されるまでになった。

tacomsでは組織体制の拡充やプロダクト開発の強化に向けて、XTech VenturesとANRIよりシリーズAラウンドで3億円の資金調達を実施。2022年中に現在の約3倍となる50名規模まで組織を拡大し、事業をさらに加速させる計画だ。