岸田政権が政策として掲げる、“成長も分配も”を目指す「新しい資本主義」。その背景には、一定のインフレーションが進む先進諸国の中にあって、なぜか日本だけが物価も賃金も上がらないという現実がある。

書籍『新しい「価格」の教科書』の著者でプライステックサービスを提供するハルモニア代表取締役の松村大貴氏は、その要因の1つに、日本企業の「価格決定力」の低さを挙げる。なぜ日本の価格決定力は低いのか。日本が抱える価格設定(プライシング)の課題とは。松村氏が解説する。

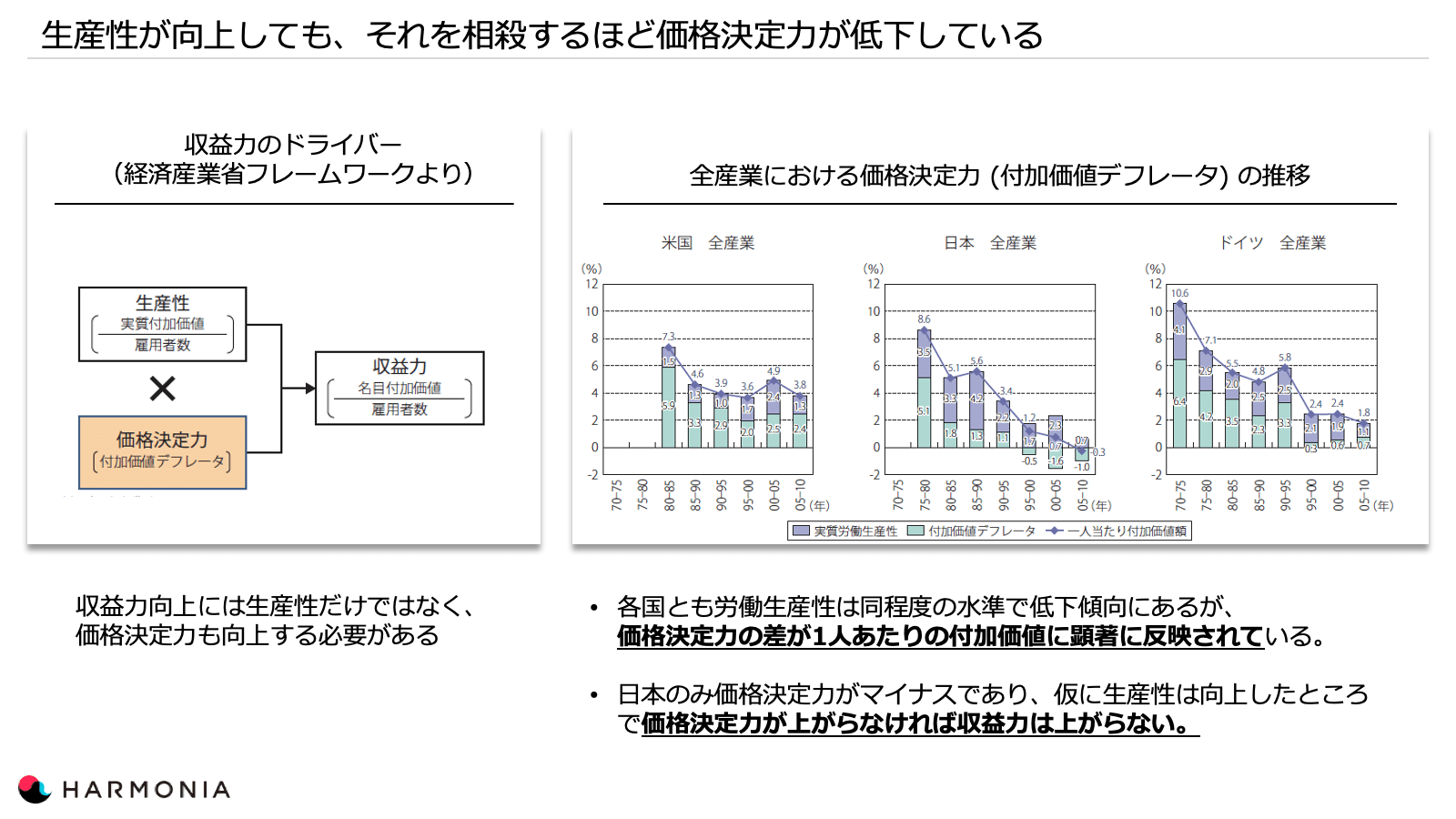

生産性向上効果を相殺するほど低い日本の価格決定力

私たちが毎日目にしているモノやサービスの価格には、今、大きな変化が起きています。『新しい「価格」の教科書』では、価格設定(プライシング)の基本的な考え方と、その歴史や未来の可能性についてまとめました。「なぜビジネスにおいて価格がキーとなるのか」「価格をどのように設計し、戦略・実行に落とし込めばいいのか」、そうした考え方を手に入れてもらうための本です。

日本のビジネスにおけるショッキングなデータがあります。日本企業は働き方改革やDX等で生産性向上に努めてきましたが、その効果を相殺してマイナスにしてしまうほど、価格決定力が低いというものです。