ダークストアと呼ばれるデリバリーに特化した店舗を活用し、注文から10〜20分程度で商品を届ける“新業態のネットスーパー”が国内外で立ち上がり始めている。

自社で拠点を構え、在庫を抱える点は通常のスーパーと同じだが、そこに顧客が来店することはない。あくまでもデリバリー限定の倉庫であり、商品の注文もモバイルアプリ経由でのみ可能だ。ただ扱う商品は食料品や日用品など幅広く、配達にかかる時間が従来のネットスーパーよりも圧倒的に短い。

こうしたサービスは「クイックコマース(Qコマース)」という名称で紹介されることも多く、この1〜2年の間に欧米では急速に市場が立ち上がり、ドイツのGorillasを筆頭に複数のユニコーンが生まれた。日本でもそれを追いかけるようにスタートアップや大手フードデリバリー事業者などが参入し、都内を中心にサービスを始めている。

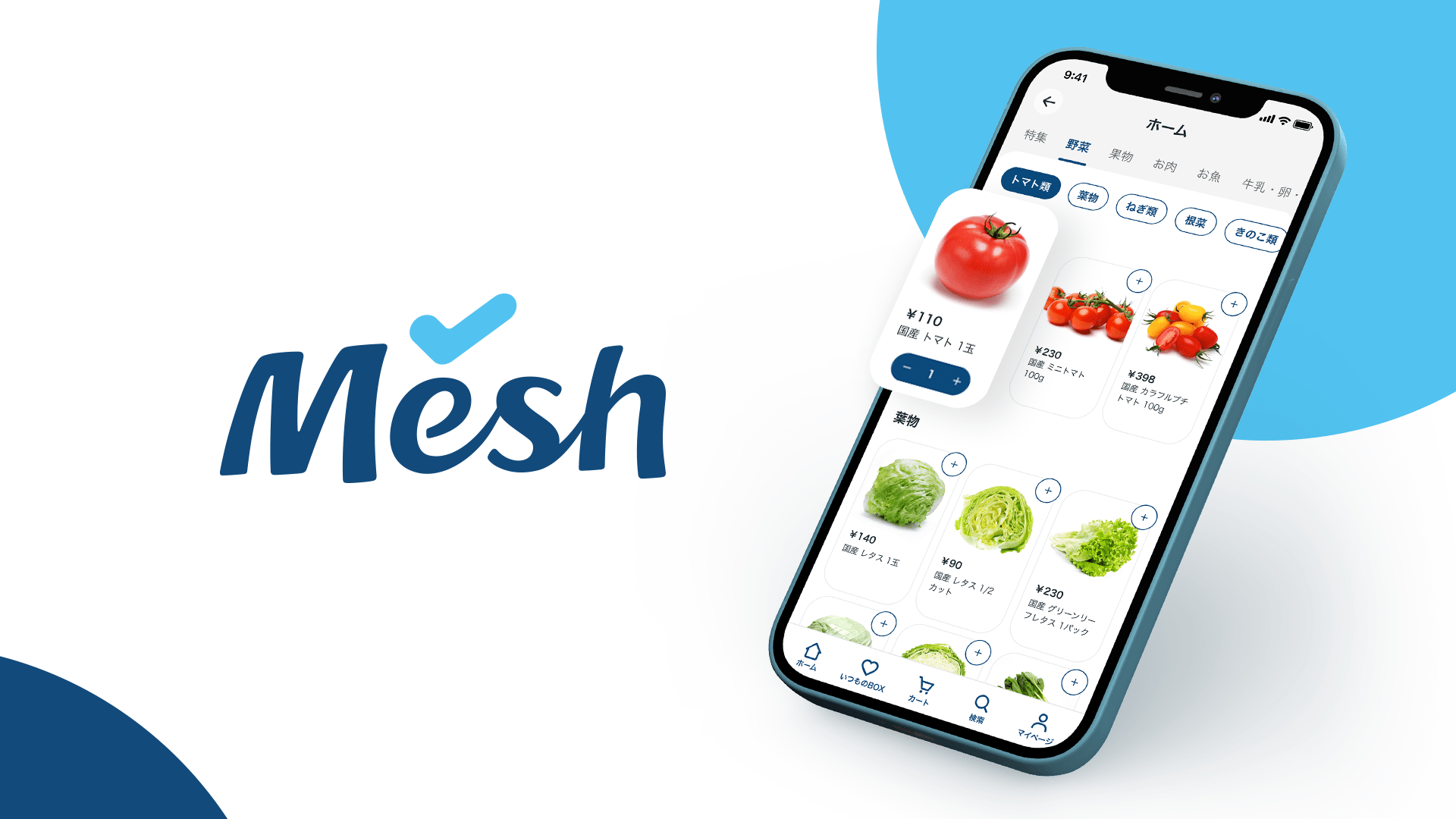

2021年設立のMeshもこの領域で事業展開を目指している1社で、今夏にもダークストア型のスーパーを始める計画。そのための資金としてCoral Capital、デライト・ベンチャーズ、W ventures、堀井翔太氏から総額約2億円を調達した。

ユーザーが専用のアプリから食品や飲料、日用品などを購入すると、注文から20分以内に商品が届く──。Meshが開発を進めるデリバリー専門スーパーではそのような体験を目指している。