SNS時代にヒットを創り出すにはどうすればいいのか──。

一昔前はマス媒体であった「テレビ」に出ればヒットに繋げることができたが、今は違う。ここ数年でTwitterやInstagram、TikTokといったSNSが普及。今や世間の“人気者”はテレビだけではなく、SNSから生まれる時代になってきている。

プロ、アマチュアを含め日々、さまざまなコンテンツが投稿されるなど、SNS上のコンテンツ量が爆発的に増えていく中で、どうしたらヒットが創り出せるのか。

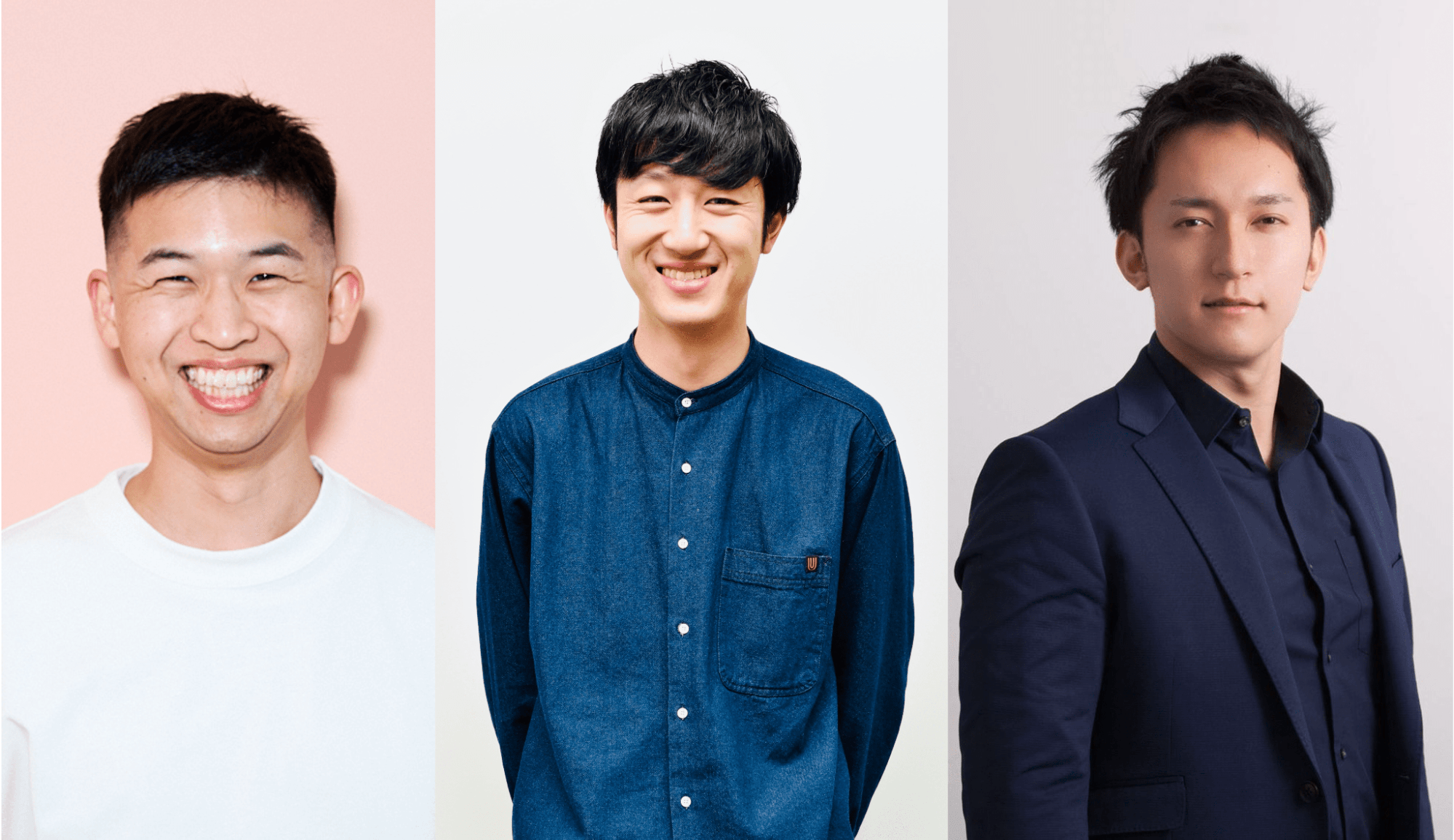

4月26日にDIAMOND SIGNALが開催したイベント「SIGNAL AWARD 2022」では、音楽ユニット・YOASOBIの仕掛け人である、ソニー・ミュージックエンタテインメントの屋代陽平氏、TikTokフォロワー数が1000万人を突破した景井ひなさんなどが所属するホリプロデジタルエンターテインメントの鈴木秀氏、タレントやアーティストのDX支援を手がけるFIREBUGの佐藤詳悟氏が登壇したセッションを開催した。この記事では、「SNS時代のヒットの創り方」をテーマにした同セッションの模様をお届けする。

「一緒に盛り上げていく」空気感を醸成し、ヒットにつなげる

SNSで人気に火がつき、ヒットしたアーティスト──その先駆け的な存在として知られているのが、コンポーザーのAyaseさん、ボーカルのikuraさんからなる小説を音楽にするユニット・YOASOBIだ。彼らのデビュー曲「夜に駆ける」のミュージックビデオが2019年11月にYouTubeに公開されると、約5カ月で再生回数は1000万回を突破。そこからTwitter、Instagram、TikTokなどのSNSで話題になり、さらにはApple MusicやSpotifyなどのサブスクリプション型音楽サービスのプレイリストやランキングに入り、人気が拡大していった。