決済や会計、経費精算など「法人の支出管理」にまつわる課題を、テクノロジーを活用して解決するスタートアップが続々と登場している。

グローバルでは「Spend Management(支出管理ソフトウェア)」と呼ばれる領域だ。代表格の米BrexやRampはもともと法人カードを起点に急成長を遂げたが、近年は請求書支払いや経費精算など機能を拡張させており、“法人カードの会社”ではなくなりつつある。

時価総額が110億ドル(1.4兆円)を超えるBill.comは中堅中小企業の支出管理をソフトウェアを通じてサポートすることで事業を拡大。2021年にはBrexやRampの競合に当たるDivvyを約25億ドルで買収し、法人カードをサービスラインナップに加えた。

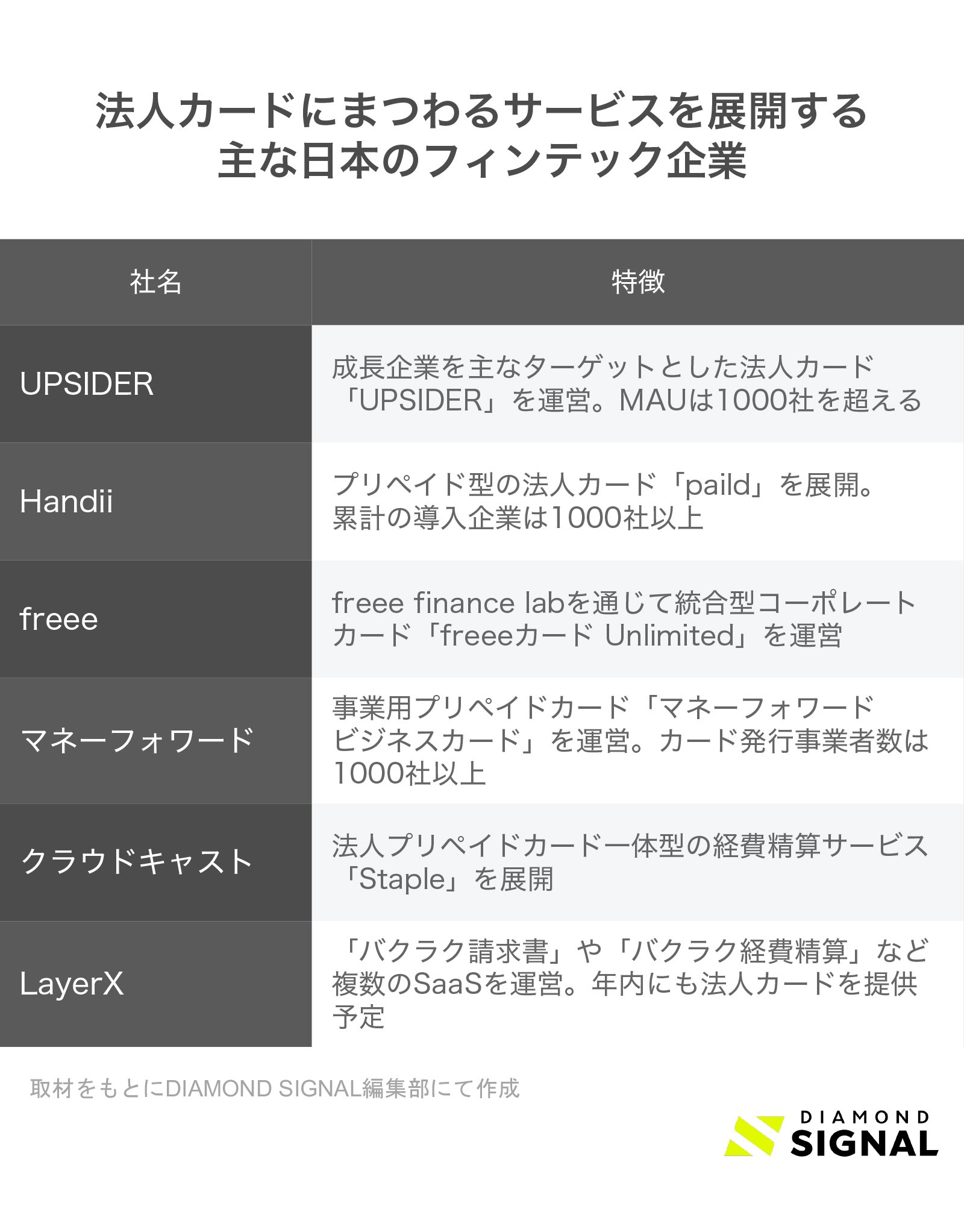

少なくとも現時点においては、上述したような一部の巨人が世界を席巻しているわけではなく、国やエリアごとに似たようなスタートアップが生まれている状況だ。日本も同様に複数のプレーヤーが誕生し、支出管理領域が盛り上がり始めている。

1000社以上が導入する新興法人カードサービス

5月に約150億円の資金調達を発表したUPSIDERは“日本版のBrexやRamp”のようなスタートアップと言えるだろう。