演劇や映画、不動産──1895年の創業から約127年にわたり、多角的に事業を展開することで日本のエンターテインメント産業を発展させてきた「松竹」。歴史ある同社が今年の7月、新たにスタートアップへの投資と事業の共創を目的とした松竹ベンチャーズを設立した。

松竹ベンチャーズはエンターテインメントを軸とした、松竹のコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)。投資を実行する1号ファンドの規模は10億円(編集部注:LP(有限責任の出資者)は松竹のみ。外部LPはいない)で、主にアーリーステージのスタートアップを対象に1社あたり5000万〜1億円のレンジで投資する計画。また、10月からアクセラレータープログラムも開催する予定となっており、このプログラムを通してスタートアップとの事業の共創を狙う。

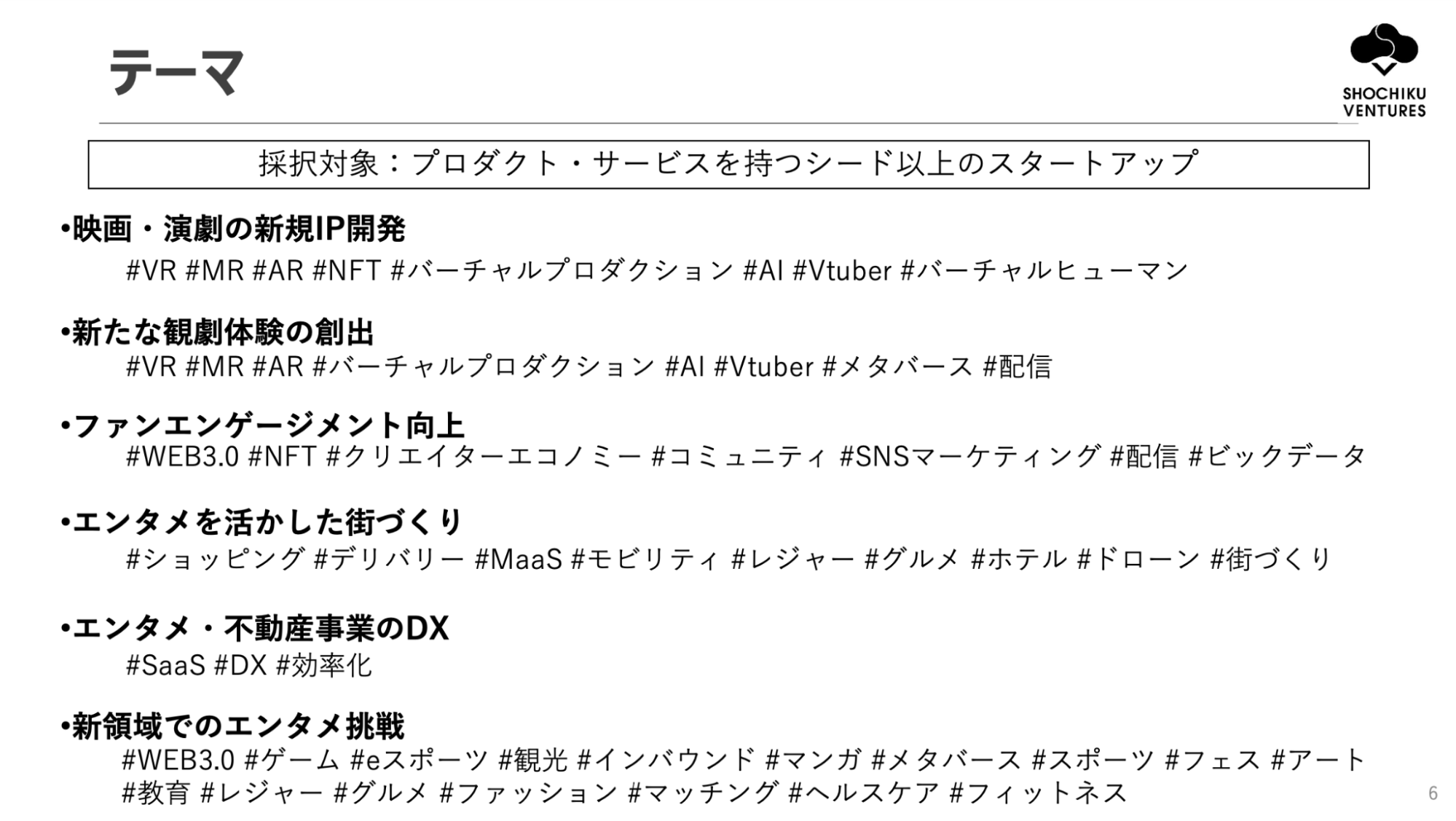

アクセラレータープログラムで募集するテーマは主に「映画・演劇の新規IP開発」「新たな観劇体験の創出」「ファンエンゲージメントの向上」「エンタメ・不動産DX」「エンタメを活かした街づくり」「新領域でのエンタメ挑戦」の6つとしているが、それ以外のテーマの募集も受け付けているという。

エンターテインメント領域においては、先日エイベックスが米国を拠点とする100%出資の子会社・Avex USAにCVC機能を新設する方針を発表。また、お笑い芸人や俳優、モデル、 アーティストなどのSNSアカウントのコンテンツ制作・運用、ビジネスモデル構築などを支援するFIREBUGもエンターテインメント特化型ファンドを立ち上げている。

長い歴史を持つ松竹が新たにエンターテインメントを軸としたCVCを立ち上げた狙いとは。松竹ベンチャーズ代表取締役社長の井上貴弘氏に話を聞いた。