本連載では、現在シリコンバレーから米国、日本のスタートアップを支援するデライト・ベンチャーズ創業者・マネージングパートナーの渡辺大氏が、起業家が知っておくべき心構えや、資金調達時に注意すべき点などについて解説。今回は渡辺氏が、米国の起業に対する考え方に影響を与える「実質的セーフティーネット」の存在と、変わる日本人のキャリア観について論じる。

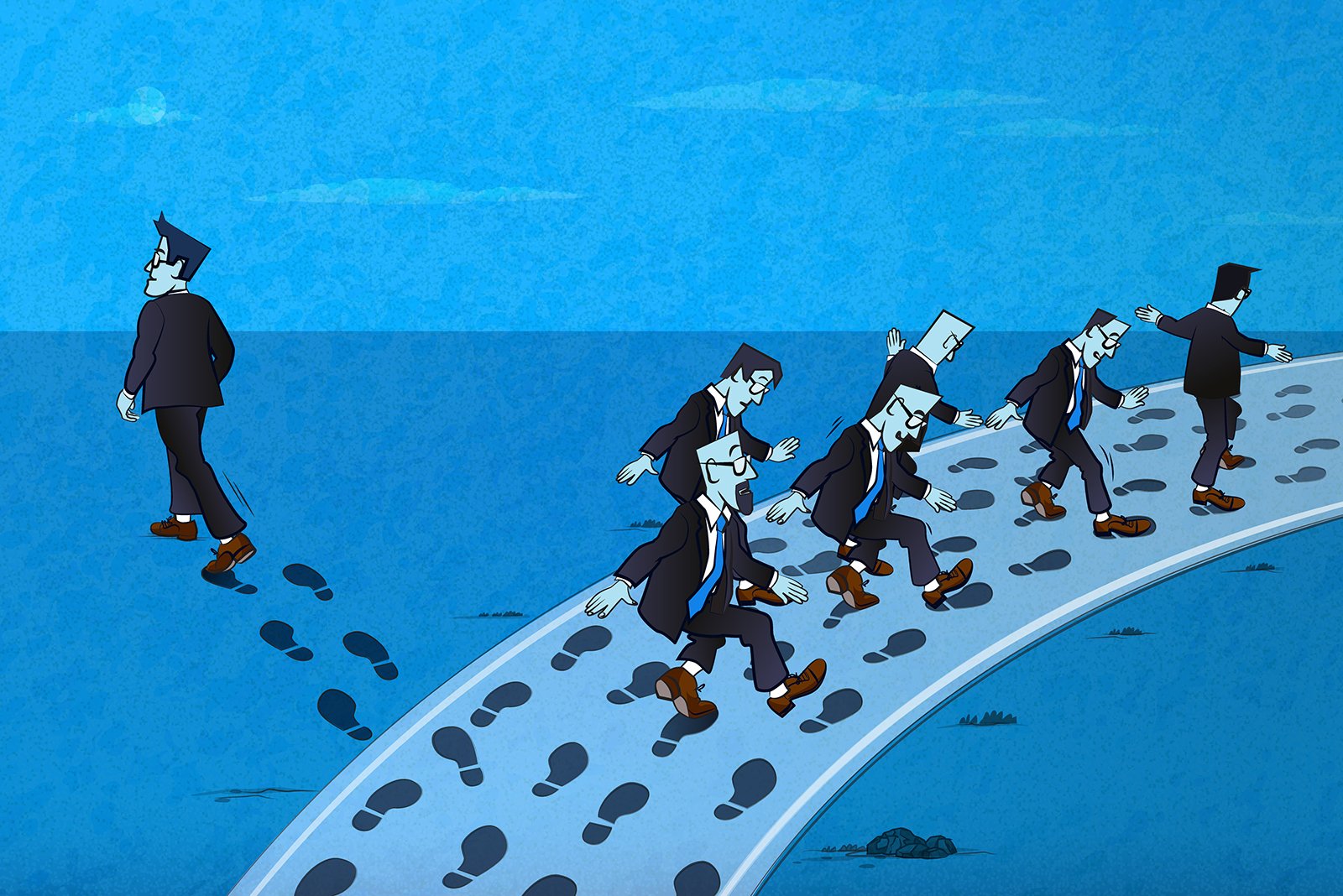

「起業は背水の陣で」という都市伝説

シリコンバレーのスタートアップエコシステムがもつ最大の競争力は、スタートアップの数の多さだと言っていい。これまで会った起業家を振り返っても、平均的なレベルが他のエコシステムに比べて特段高いという感覚はない。とにかく数が多いのだ。

身の回りで起業する人も非常に多い。シリコンバレー(ここでは広義にベイエリアとする)には米国の人口の2.3%しかいないにも関わらず、VCから調達を受ける米国内のスタートアップの20%以上があるのだから当然だ。

同じ理屈で、日本のスタートアップエコシステムの最大の弱点は、その数の少なさだと言える。この記事を読んでいる読者の周りには、最近起業家が増えているかもしれない。ただ、起業文化を毎年国際比較して公開しているGlobal Entrepreneurship Monitor(GEM) Reportによると、約50カ国中、日本は起業家数では最下位の常連だ。たとえば、「過去2年間にまわりに起業した人がいる」という問いに対する回答を見ると、残念ながら圧倒的に最下位だ。

シリコンバレーの人は日本人よりガッツがあって、チャレンジ精神が旺盛なのか、というと僕はそうではないと思っている。日本よりシリコンバレーの方がリスクを取りやすい、というのも語弊がある。単に起業するにあたってのリスクが「小さい」のだ。