スクウェア・エニックスを代表する『ファイナルファンタジー』シリーズ最新作『ファイナルファンタジーXVI(FF16)』が6月22日、「PlayStation 5(以下PS5)」で発売された。PS5の販売台数は3840万台。PlayStation 4(累計1億1700万台販売)に比べて3分の1以下しかないハードの「専用ソフト」であるにも関わらず、発売から1週間で世界累計300万本を販売したという発表があった。6月2日に発売したカプコンの『ストリートファイター6』はPS4、PS5、Xbox Series X|S 、Steam(Windows)という4機種用の合計本数が100万本だったことを考えると、その売り上げの多さを実感できるだろう。

しかし、FF16を商業的に大成功と評価するのはまだ早い。経済メディア「NewsPicks」において、メディアアーティストの落合陽一氏と対談したFF16プロデューサーの吉田直樹氏は「最初に会社へ提出した開発総予算の資料は見たくもない」、「(開発費増加の経緯について)FFというタイトルは、引くに引けないところがある」と語っていることから、莫大な開発費用が投入されていると推察される。

PS5の発売元であるソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)にとっても、FF16はPS5を売り伸ばす意味で重要な役割を担っている。FF16は「PS5版の発売から半年間は他ハードでの発売を制限」しているが、そこにはSIEからスクウェア・エニックスに対する契約金などの便宜が図られていることが想定される。また、SIE側のPS5開発担当者がFF16の開発に協力したほか、FF16の広告費用の一部をSIEが負担しているような吉田氏の発言もあった。こうした援護射撃がありながらも、吉田氏は「売上目標は発売から18カ月後までの累計本数」という発言があったことから、300万本という好調な数字をもってしても、黒字ラインには到底到達できていない状況がうかがえる。

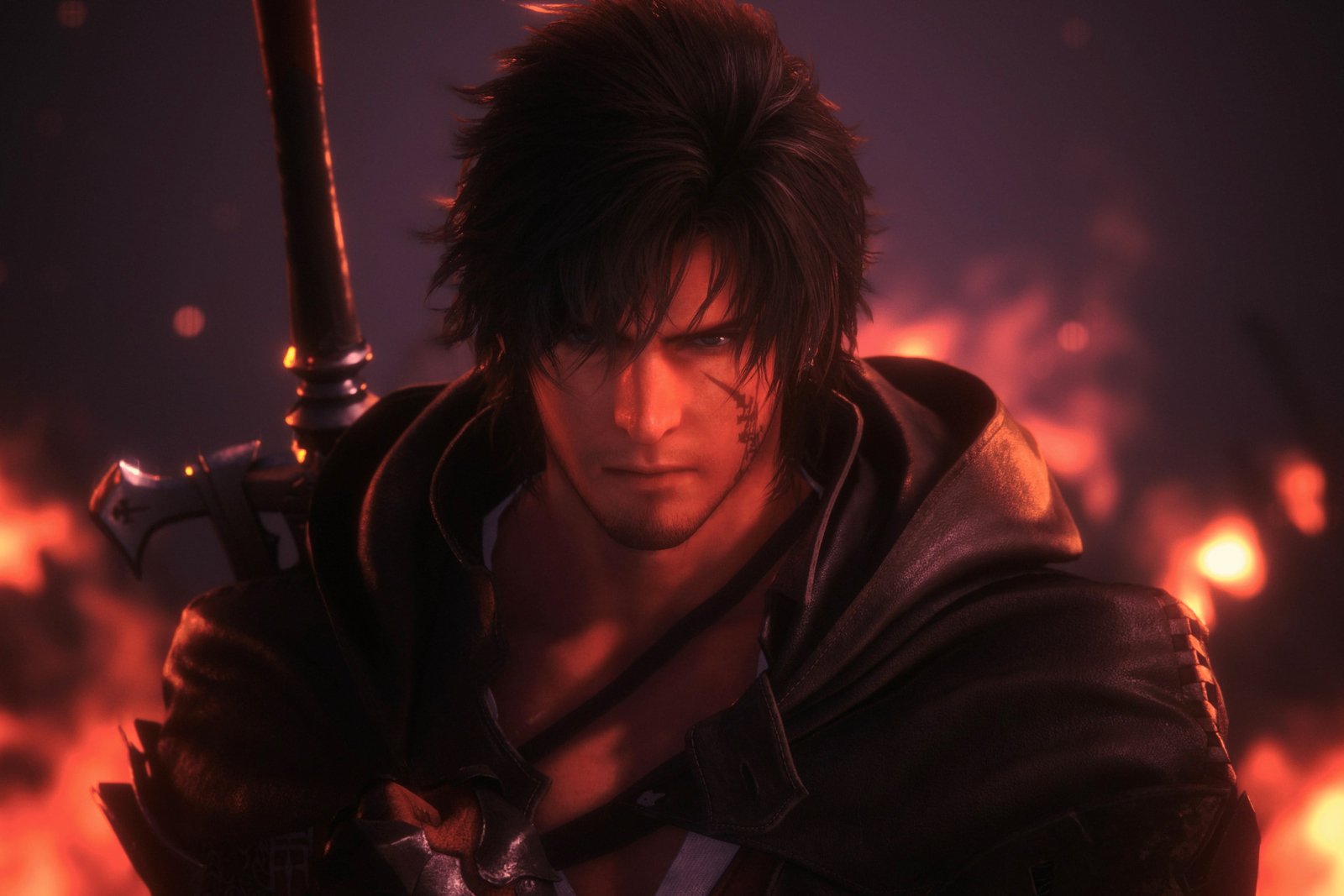

ちなみに、ゲーム業界内でのソフト評価としてデファクトスタンダードとも言えるメタスコア(各種ゲームニュースサイトのレビュー評価をもとにした指標)では、100点満点中88点という高得点となったFF16。英ゲームニュースサイトのEurogamerが「黒人が登場しない」という理由で60点の評価を行わなければ、89~90点も狙えたかもしれない高評価だ。一方で、一般ユーザーからの評価では10点満点中7.9点。決して低い数字ではないが、メタスコアには劣る。この差はどうして生まれたのか。そしてFF16はどんなゲームなのかを、本記事で説明していこう。

クリアまでは約35時間、半分は物語を「観る」ゲーム

吉田プロデューサーによると、FF16は寄り道をせずにメインストーリーだけを進めていくと、約35時間でクリアできるという。筆者がプレーしてみると、プレー時間のうち約半分は映像作品のように物語を「観る」時間。残りの半分はプレーヤーが操作して、キャラクターを移動させたり、モンスターと戦闘するといった割合に感じた。正直、過去の「RPG」および「アクションRPG」において、ここまでストーリーに比重が置かれた作品は類を見ない。