集英社がスタートアップと連携し、多言語での人気マンガ作品の同時配信を加速させる。

7月24日より海外向けマンガアプリ「MANGA Plus by SHUEISHA」にて、『ONE PIECE』と『SPY×FAMILY』のベトナム語版について、日本語版との同時配信を始めた。今回ベトナム語版の翻訳を支援しているのは、マンガに特化したクラウド翻訳ツールを開発するMantra(マントラ)だ。

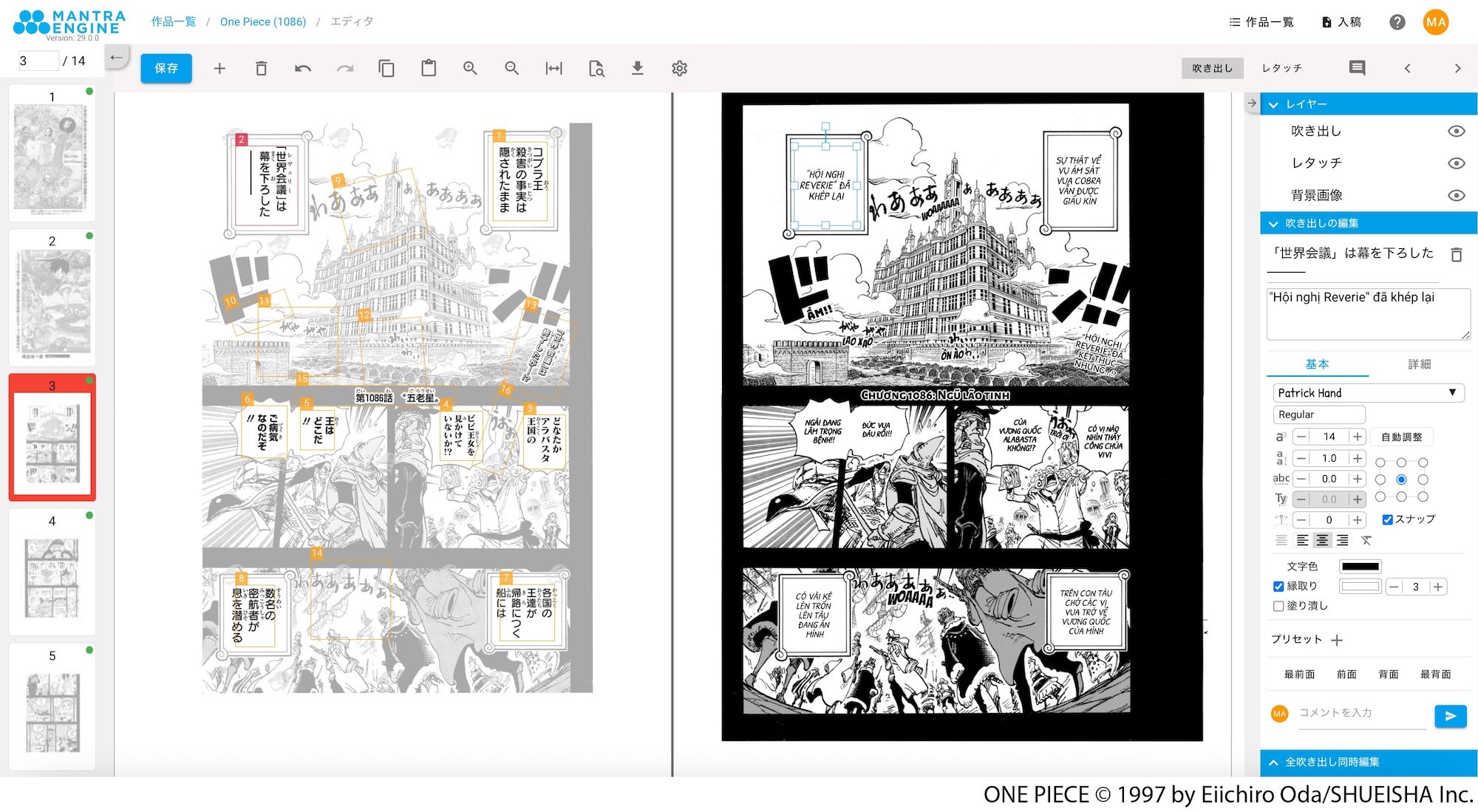

同社が手掛ける「Mantra Engine」では、AIによって自動で翻訳された内容をもとに、プロの翻訳者が修正や校閲をする。いわば“人と機械のハイブリッド”のマンガ翻訳により、質を維持しながら、翻訳にかかる時間やコストを削減できるのが強みだ。

マンガの多言語サイマル配信(複数言語で同時に最新話を配信すること)は国内外のファンが同時に最新話を楽しめるだけでなく、海外海賊版の対策にもなりうることから出版業界では注目を集める。一方で最新話を同時配信するためには、翻訳作業を4〜7日程度の短期間で完了させなければならず、これが高い壁となっていた。

Mantra側の担当者としてプロジェクトをけん引した関野遼平氏によると、今回の取り組みの背景にも「期間」の問題があったという。