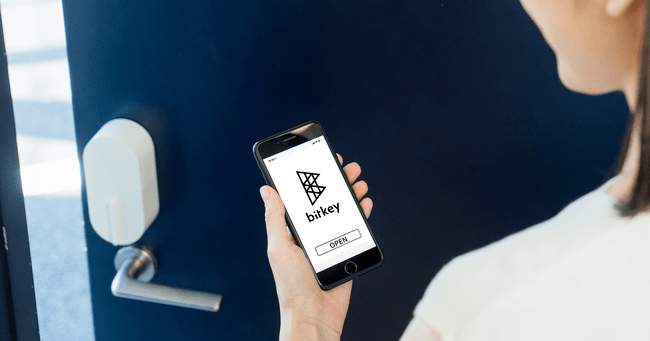

スマホアプリを使用して鍵の開閉が可能(提供:ビットキー)

スマホアプリを使用して鍵の開閉が可能(提供:ビットキー)

アマゾンジャパンが「置き配」サービスを始めるなど、家やオフィスの“不在時”を有効活用するサービスが活況だ。そんな中、スマホを使って遠隔で鍵を開閉できるスマートロックを提供しているビットキーが、“不在時ビジネス”参入に意欲を燃やしている。創業からわずか1年で累計調達額が10億円を超えた急成長スタートアップが見据える戦略の全貌とは。(ダイヤモンド編集部 塙 花梨)

不在時ビジネス活況の実態

「休日は毎週、再配達の受け取りがあるから、なかなか外出できないんです」――都内のアパートで一人暮らしをしているMさん(20代女性)は頭を抱える。

ネット通販の普及により、物流業界が深刻な人手不足に陥る“宅配クライシス”。それに拍車を掛けるのが、 配達員が何度も無駄足を踏まされる“再配達問題”だ。国土交通省の調査によると、再配達率は全国で約16%(2019年4月)と、大きな割合を占めている。

この解決策として、“不在時ビジネス”が広がりつつある。2019年4月にアマゾンジャパンが玄関の前や自転車のカゴなど指定の場所に商品を届ける「置き配」を開始し、6月にはスマホアプリと簡易宅配ボックスを連携させたサービス「OKIPPA」が、日本郵便と連携して10万個の簡易宅配ボックスの無料配布を実施した。

その中で、スマートフォンなど用いて遠隔からでも鍵の開閉ができる「スマートロック」によって“宅配クライシス”を解決しようとしているスタートアップが、ビットキーだ。ビットキーは、2019年3月に家事代行サービス「Casy(カジ―)」、7月にはスーパーやコンビニで購入した商品を自宅まで届けるサービスを展開する「ココネット」とも提携した。さらに、8月20日に農家から直接食材を購入できるアプリを提供している「ポケットマルシェ」との実証実験開始を発表し、不在時ビジネス参入の足場を固めている。