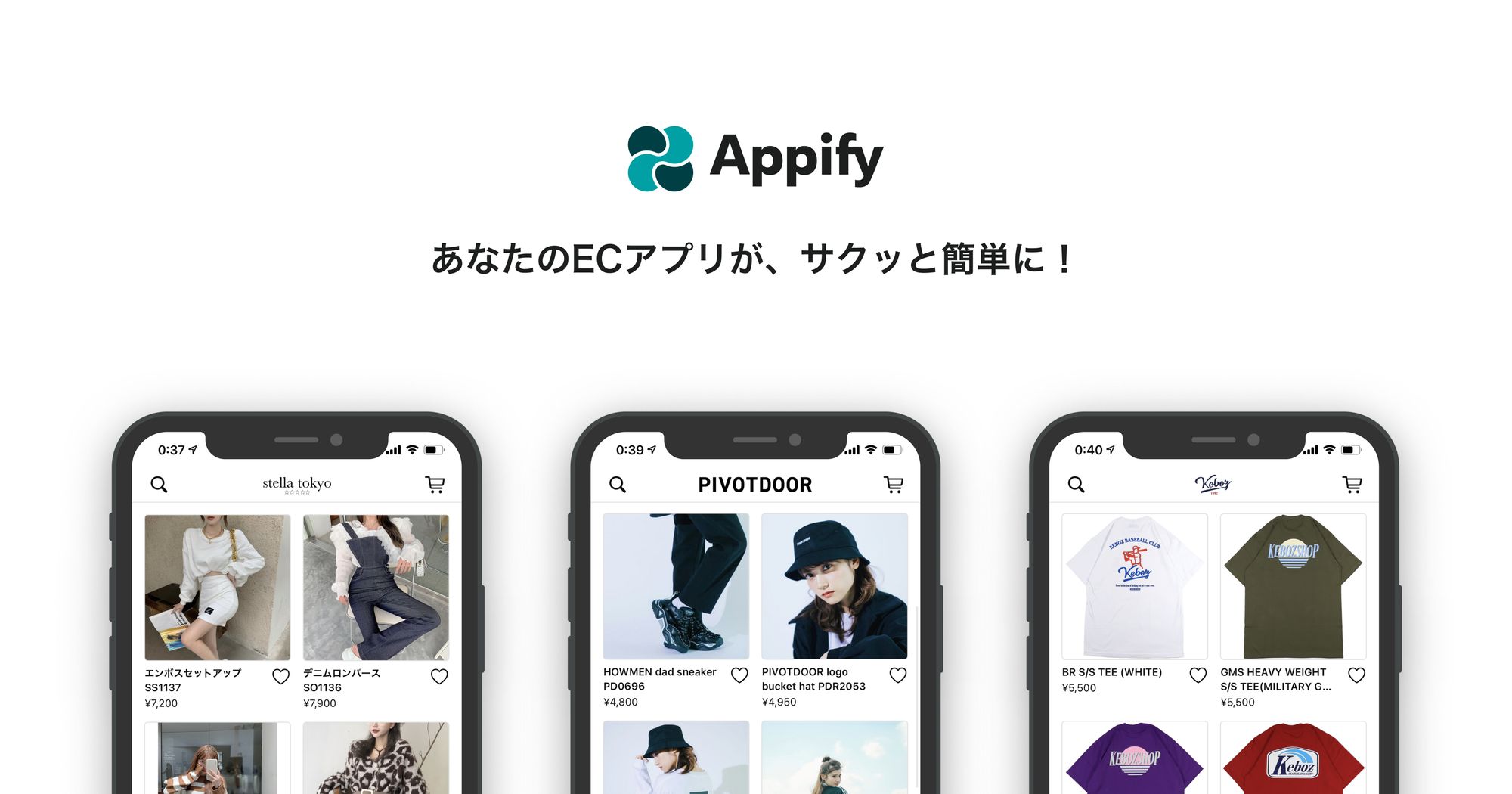

ECサイト作成サービス「BASE」のショップオーナーが、お店の公式モバイルアプリを“ノーコード”で作れる「Appify(アッピファイ)」が事業を拡大中だ。

6月のサービスローンチから約4カ月で100店舗以上がサービスに登録し、すでに約50個のアプリがApp Store上に並ぶ。Appifyを用いて作られたアプリの総インストール数は約4万件。中にはApp Storeのファッションカテゴリでランキング1位を獲得し、アプリ単体で月間2000万円を売り上げるショップも出てきた。

直近ではBASEに加えて「Shopify」や「CAMPFIRE Community」といったプラットフォームとも連携し、それぞれのアプリが作成できるように準備を進めている。「専門知識がない人であってもコーディングなしで簡単にアプリを作れる体験」をこれからも広げていく計画だ。

開発元のAppify Technologiesではその軍資金としてEast Ventures、グリーベンチャーズ(2020年4月新設のグリーのCVC。旧グリーベンチャーズは同タイミングでSTRIVEに社名変更している)およびエンジェル投資家らを引受先とする第三者割当増資とJ-KISS型新株予約権方式により、総額約2億円を調達した。

50店舗がノーコードでアプリ実現

6月のローンチ直後にも紹介した通り、Appifyはモバイルアプリを簡単に作れるサブスクリプション型のサービスだ。