最古参の「出前館」やコロナ禍でより存在感を大きくした「Uber Eats」をはじめ、「楽天デリバリー」や「Chompy」など、日本でも多くのプレーヤーがしのぎを削るフードデリバリーサービス市場。また新たに、海外発のユニコーン企業が本格参入することを明らかにした。

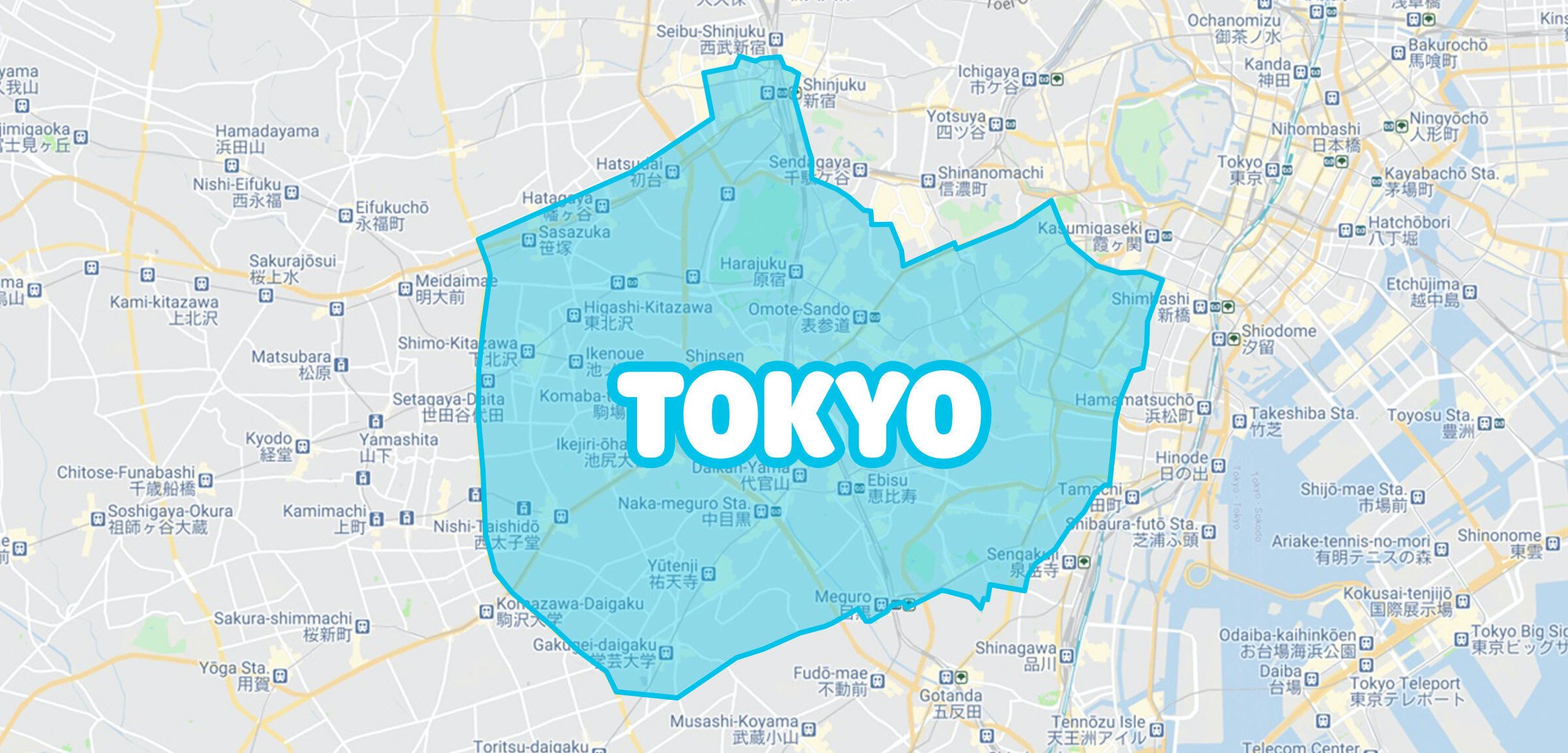

フィンランド発のスタートアップでフードデリバリーサービス「Wolt」を提供するWolt Enterprises(以下、Wolt。日本法人はWolt Japan)は、10月22日より東京都でのサービス提供を開始する。

Woltは2014年にフィンランドの首都・ヘルシンキで設立されたフードデリバリースタートアップ。同年ヘルシンキでサービス提供を開始し、今では世界23カ国・100以上の都市で展開している。

これまで累計で約3億ドル(約316億円)の資金を調達しているWolt。共同創業者でCEOのミキ・クーシ氏は、現在の評価額こそ明言しなかったが「今年の上半期には(評価額10億ドル以上の未上場企業を指す)ユニコーン企業になった」と説明する。

ヨーロッパを起点とし急成長するフードデリバリー界のユニコーンは日本市場、そして東京をどのような機会と見ているのか──筆者のそんな質問にクーシ氏は「フードデリバリーサービスにとって世界最大級規模の市場です」と答える。