宇宙(スペース)関連のスタートアップと聞いてどんな事業を思い浮かべるだろうか。

メディアで大々的に取り上げられる機会もよくあるため、多くの人はSpaceXを始めとするロケットや衛星を開発する企業をイメージするかもしれない。日本でもインターステラテクノロジズ(ロケット開発)やアクセルスペース(超小型衛星開発)などが数十億円規模の資金を集め、海外企業に負けじと研究開発に取り組んでいる。

もっとも宇宙系のスタートアップとして紹介される企業は実に多様だ。国内に目を向けても宇宙デブリ(宇宙ゴミ)の除去を目指すアストロスケールや宇宙資源の活用をテーマに複数事業を展開するispaceなど、ビジネスの幅は広い。

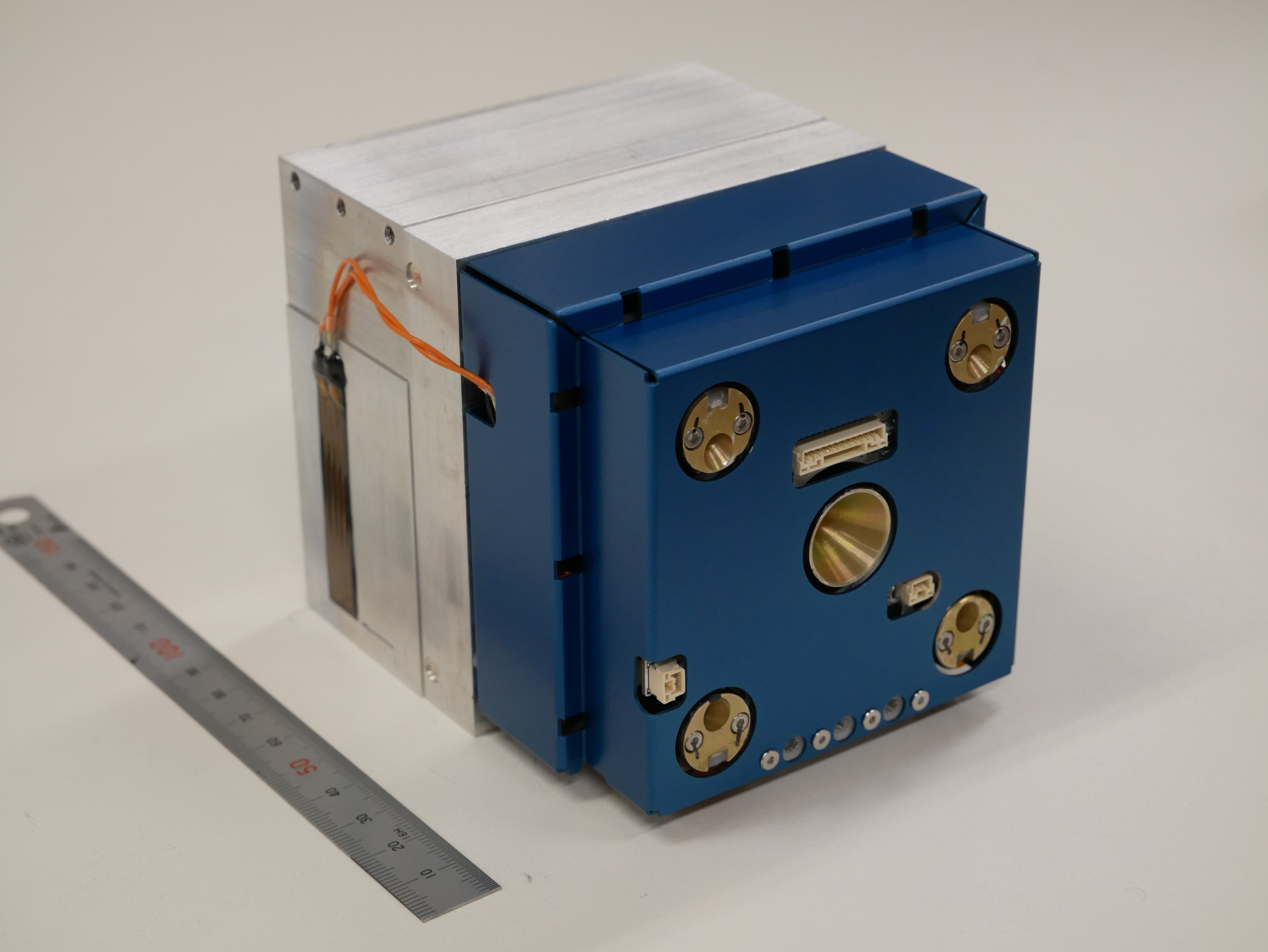

2020年4月に創業されたPale Blue(ペールブルー)もこのカテゴリーに分類されるスタートアップの1社だろう。同社が手がけるのは小型衛星用の推進機、つまり「エンジン」だ。

Pale Blueがルーツを持つ東京大学は長年に渡って宇宙推進機の研究に取り組んでいて、推進機内における複雑なプラズマ物理の解明や電気推進の性能評価に関しては世界をリードする研究機関の1つとして知られる。同社はその中でも⼩型衛星⽤のエンジンに関する研究と実応用に力を入れる「⼩泉研究室」からスピンアウトするような形で始まった。