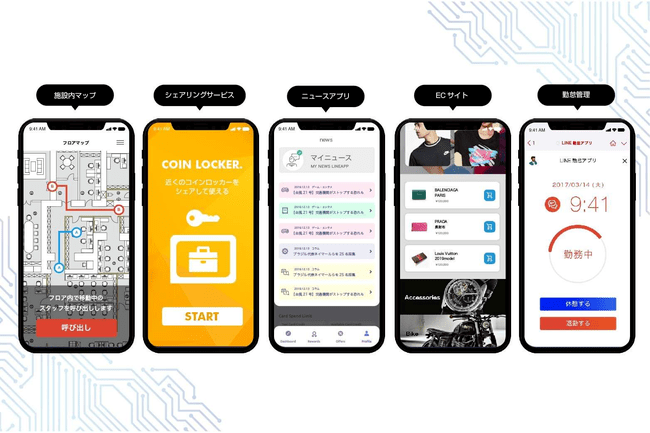

LINE上で起動しているアプリの数々(提供:サイシード)

LINE上で起動しているアプリの数々(提供:サイシード)

LINEのプラットフォーム上でアプリサービスを展開する”LINE内アプリ”を活用する企業が増えている。このブームの先陣を切り、開発から運用までを手掛けるスタートアップ企業が、サイシードだ。LINEのプラットフォームアプリ化ブームに一石を投じる“アプリの中のアプリ”、その人気の秘密に迫る。(ダイヤモンド編集部 塙 花梨)

タクシー会社の思わぬ需要

「当初は、配車アプリとしてLINEを乗客向けに導入したんです。それを運転手たちが勝手に使い始めてしまった」

タクシー会社の山三交通の担当者は、思いがけない需要にうれしい悲鳴をあげた。山三交通がコミュニケーションアプリ「LINE」での配車サービスを開始したのは2017年11月のこと。

このサービスは、あらかじめLINE上で山三交通の企業アカウントをフォローしておけば、乗車希望のメッセージを送るだけで、指定の場所まで同社のタクシーが迎えにきてくれるというものだ。ユーザーから乗車希望の投稿があれば、タクシー会社の本部アカウント(ユーザー向けの企業アカウントではなく、運転手への連絡専用のもの)がLINEで運転手に通知を行うのだが、最近ではこのアカウントに対して従業員が勤怠を報告するようになっているのだという。

“予想外の展開“というのは、山三交通の従業員のうち、4割が60歳以上だから起こった。これまで、運転手の勤怠はソフトウェアで管理していたが、運転手が使いこなせず、結局は電話や無線で本部へ連絡するという実情があった。しかし、LINEで本部に連絡できることがわかった瞬間、「新しいアプリやソフトを使いこなせなくても、LINEなら使える」と、勤怠連絡にも利用し始めてしまったのだ。