日本のEC市場が着々と拡大している。経済産業省が7月に公開した「電子商取引に関する市場調査の結果」によると、BtoCのEC市場規模は前年比7.65%増の19.4兆円に成長。軸となる物販系分野は初めて10兆円を超えた(10兆515億円、前年比8.09%増)。

ECを取り巻く環境もここ数年で大きく変わりつつある。スマホの浸透や決済手段の多様化など消費者側の体験の進化だけでなく、BASEやSTORES、Shopifyといったサービスが広がり事業者側がECに挑戦しやすい土台が整ってきた。

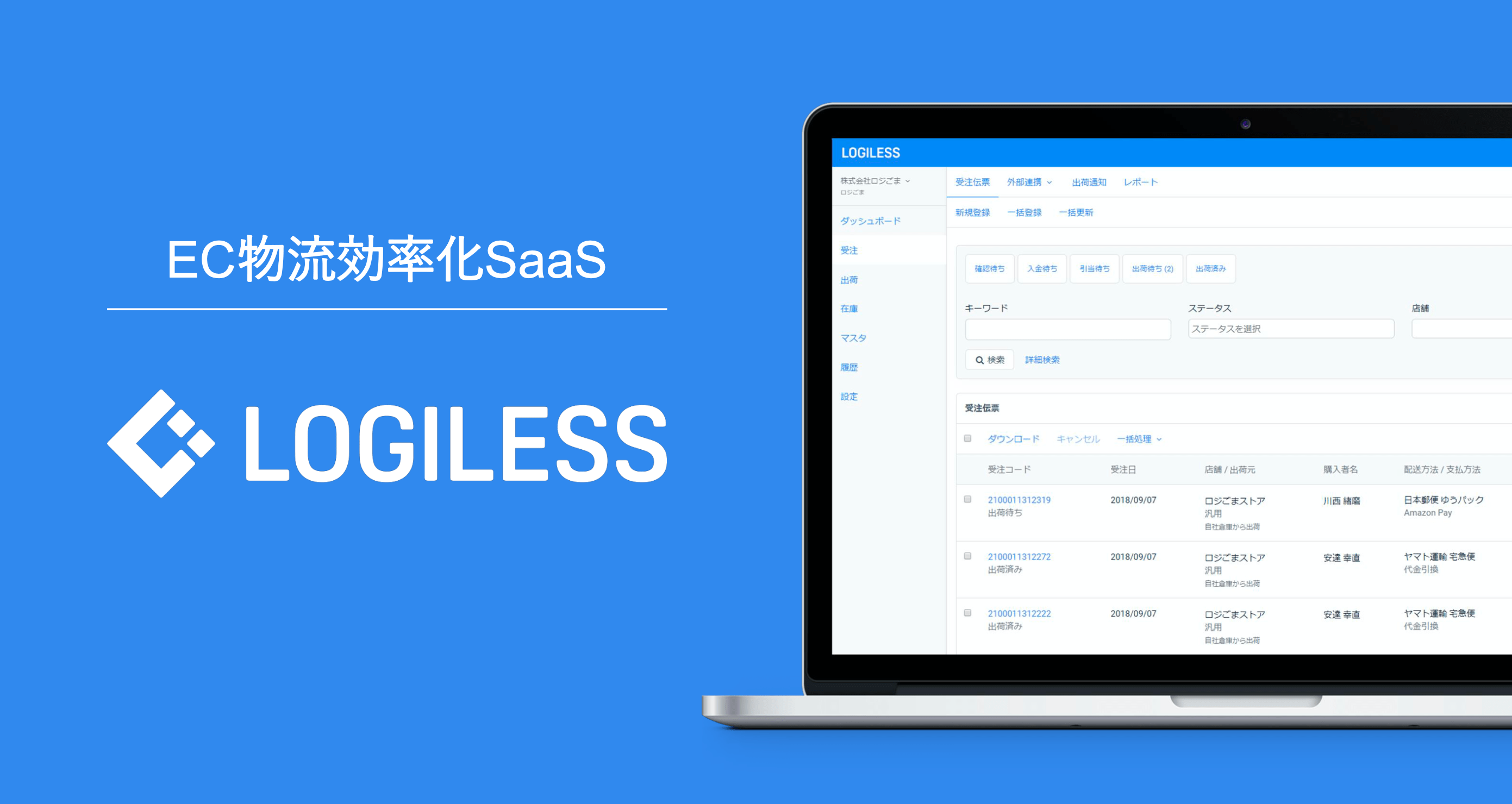

これらのサービスと同様、2017年創業のロジレスもEC事業者を後押しするスタートアップの1社だ。BASEなどが「ECサイトの開設や運営」のハードルを下げるものだとすれば、ロジレスは「裏側の物流業務」を簡単にする。

現在展開しているEC物流効率化SaaSの「LOGILESS(ロジレス)」では、「商品が売れてから配送会社に手渡すまで」の受注・出荷業務の効率化をサポート。2020年10月時点で280社のEC事業者やD2C事業者に導入されるなど、急拡大中だ。

そのロジレスは今後の成長に向けて、ALL STAR SAAS FUNDと既存投資家であるCoral Capitalを引受先とした第三者割当増資により総額5億円の資金調達を実施した。今回のシリーズAラウンドでの調達額を含めると、同社の累計調達額は5.5億円となる。