日本が世界に誇るものと言えば、漫画やアニメ、ゲーム。そこへ新たに「VTuber」が加わろうとしている。

VTuberとは、二次元のキャラクターをアイコンに動画配信を行う「バーチャルユーチューバー」のこと。代表例にはキズナアイやミライアカリ、ときのそら、といったキャラがおり、最近ではTVCMのほか、雑誌の表紙を飾ることもある。

その人気の勢いは止まらない。YouTubeで動画配信を閲覧するユーザーがコメントとともに投げ銭ができる「スーパーチャット(スパチャ)」の2020年におけるランキングでは、グローバルでのトップ10のうち7名が日本発のVTuberだ。ランキングトップに君臨するVTuber・桐生ココのスパチャ累計金額は1億5000万円以上にのぼる(Playboard調べ)。

「これまでのVTuberは、個人で動画を投稿するスタイルが主流でした。最近では、VTuberそれぞれがプロダクションに所属し、ライブ配信するスタイルが急増。そのため、AKBやハロプロのように“ハコ推し”(編集注:個人ではなくプロダクションごと応援)する人が増えています」

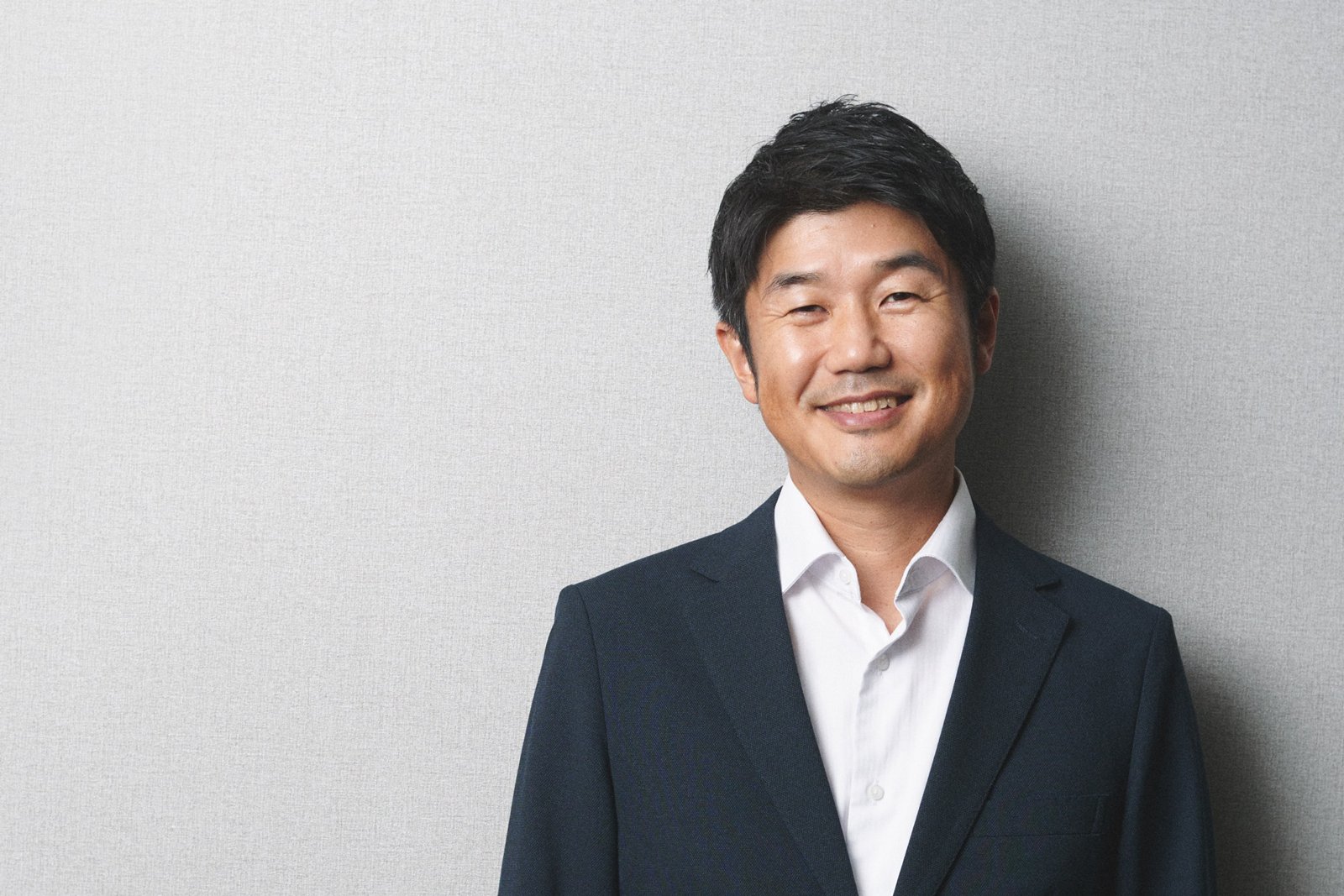

そう話すのは、カバー代表取締役の谷郷元昭氏だ。カバーでは、VTuberのキャラクター開発や動画配信環境を提供するほか、マネジメントを行う「ホロライブプロダクション」も運営。前述のスパチャ世界ランキングにおいて、桐生ココを含む日本発VTuberの上位9人はホロライブプロダクション所属のVTuberだ。