YouTuberの次に来る──そう言われ、注目を集めている職業が「ライバー(ライブ配信者)」だ。例えば、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」を運営する17 Media Japanが2020年6月から8月にかけて実施した調査によれば、単月で6万円以上の報酬を得ているライバーの数は8430人を記録。前回の調査(同年2月〜4月)から倍増しているという。

ライバーの増加に伴い、ライブ配信アプリの数も増加。前述の17LIVEやSHOWROOM、ミクチャ(MIXCHANNEL)、ふわっちといったアプリが台頭し、今やまさに“ライブ配信アプリ戦国時代”に突入している状況だ。そんな競合アプリがひしめく中、急速に成長を遂げているのが、DeNA運営のライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」だ。

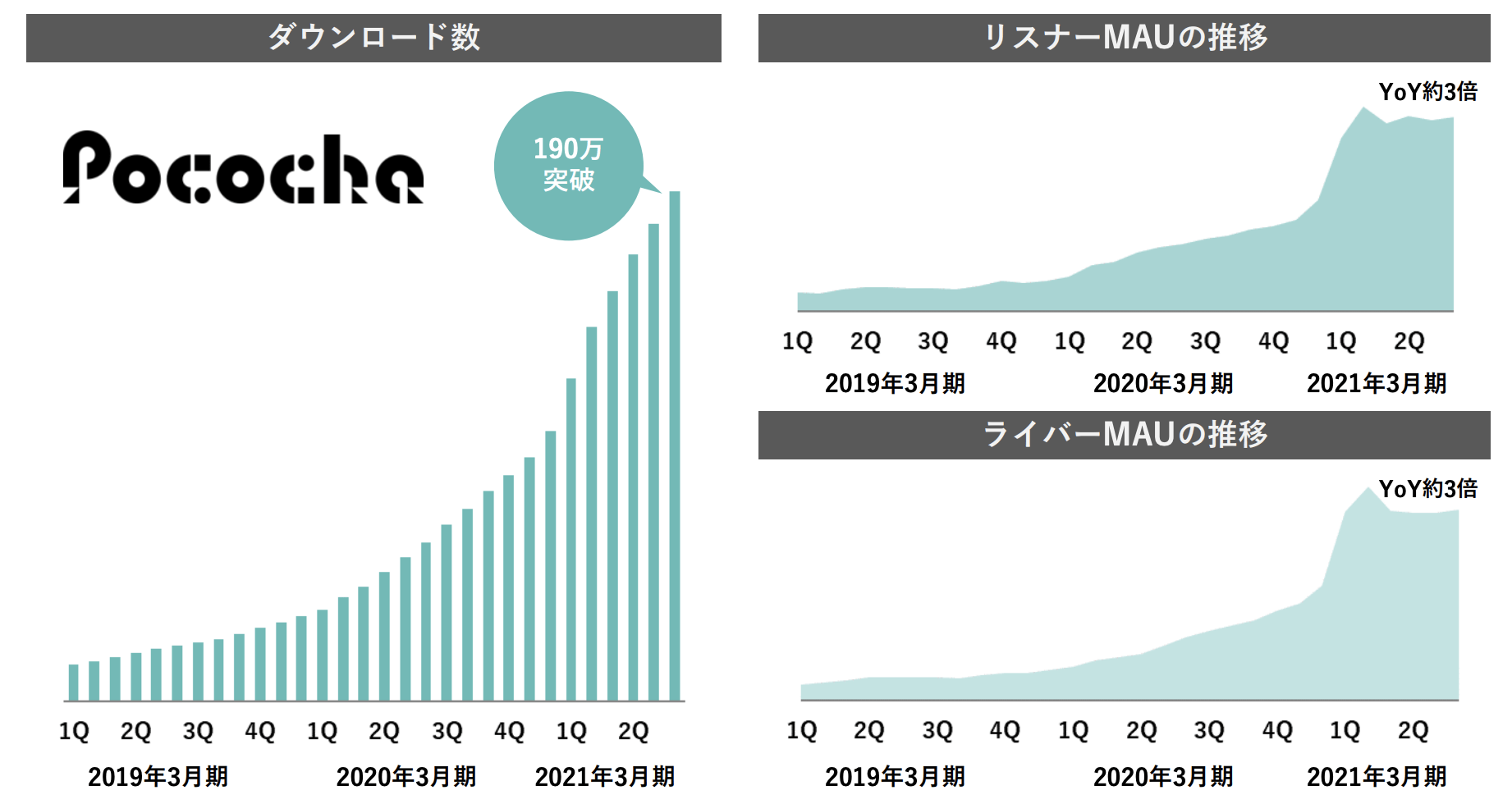

DeNAが2020年11月に発表した2021年3月期第2四半期の決算説明会資料によれば、Pocochaのダウンロード数も累計190万を突破しているほかライバー(配信者)とリスナー(視聴者)のMAUがそれぞれ前年比約3倍になるなど、成長ペースが加速。ライブストリーミング事業の営業利益は今四半期16億円で、4億円の赤字だった前年同期から二四半期連続で黒字に転換。コロナ禍で苦戦するスポーツを超える、新たな事業の“柱”として成長している。これを受け、DeNAはこれまで新規事業枠だったPocochaを注力投資対象としている。

誰でも気軽にが「Pococha」のウリ

PocochaはDeNAが2017年1月に開始したライブ配信アプリ。特徴は、「ライブ配信の手軽さ」と「報酬制度」にある。

YouTubeでライブ配信する際は、専用機材や環境整備、動画編集スキルなどが求められるが、Pocochaはスマホひとつでライブ配信が可能。また、通常のライブ配信アプリでは、ライバーの報酬はリスナーからのコメントや贈られたアイテム数などによって決まるが、Pocochaではライブ配信時間やいいね数に応じて報酬が支払われる仕組みを採用。さらに、ライブ配信で一定のポイント数をクリアするとプライズ(景品)が届くイベントも多数開催するなど、経験の浅いライバーでも積極的にライブ配信をしたくなる仕掛けをうまくつくっている。