日本のリーガルテックの中でも、AIを活用した「契約書のレビュー支援」は特に盛り上がっている領域の1つだ。弁護士出身の起業家がテクノロジーを活用し、課題の大きいレビュー業務を変革していく──。そのようなスタートアップが国内でも複数社生まれている。

中でも代表格と言えるのが2017年4月設立のリーガルフォースだ。いわゆる4大法律事務所の1つである森・濱田松本法律事務所出身の2人の弁護士が立ち上げたこのスタートアップは、2020年2月までに累計で約16億円を集めながら「LegalForce」の開発を進めてきた。

そのリーガルフォースがシリーズCラウンドで新たに約30億円を調達し、さらなる事業拡大に向けた取り組みを強化する。今回第三者割当増資の引受先となったのはいずれもリーガルフォースの既存株主。なお30億円のうち約3億円は金融機関からの融資になるという。

- WiL

- ジャフコ

- 三菱UFJキャピタル

- みずほキャピタル

- SMBCベンチャーキャピタル

- DIMENSION

契約書に潜むリスクを自動でレビュー、日英40類型に対応

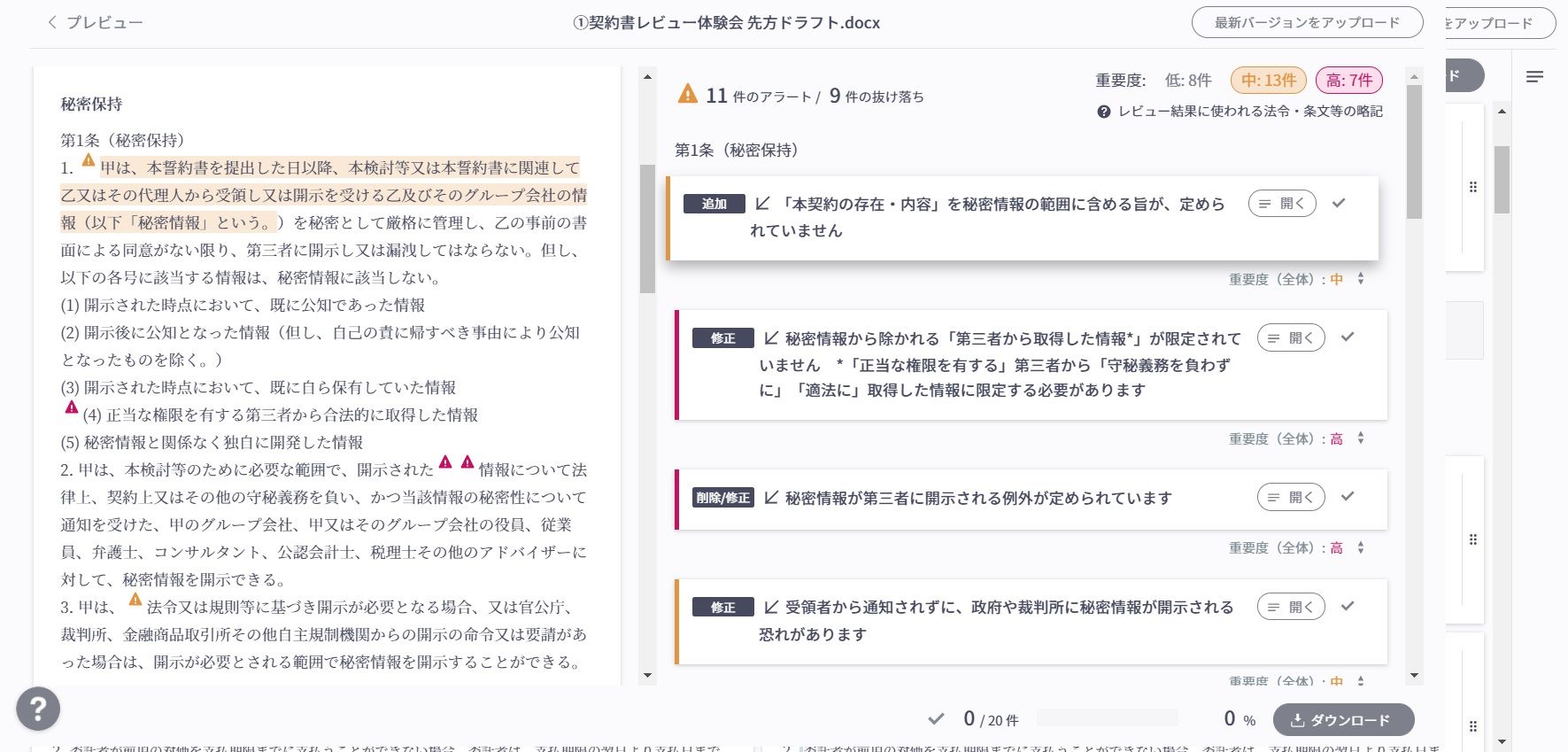

LegalForceはAIを軸としたテクノロジーの活用によって、契約書のレビュー業務を効率化するプロダクトだ。

サービス上にWordやPDFの契約書ファイルをアップロードし、「秘密保持契約」や「業務委託契約」といった契約類型と自社の立場を選択すれば準備は完了。独自のAIが契約書に潜むリスクを瞬時に洗い出し、自社にとって不利な条文や欠落している条項を指摘してくれる。