今年、日本語化が表明され、一層利用が広がりそうな情報共有ツール「Notion」。DIAMOND SIGNALでは企業や組織でのユースケース、実際にプロジェクトで企業を横断して活用されている事例を紹介してきた。

本稿でも、コミュニティや企業での活用事例3つを紹介する。起業を目指す学生やサービス開発に取り組むスタートアップが、Notionの何を魅力に感じ、どういった利点を感じているのか。それぞれの使い方について話を聞いた。

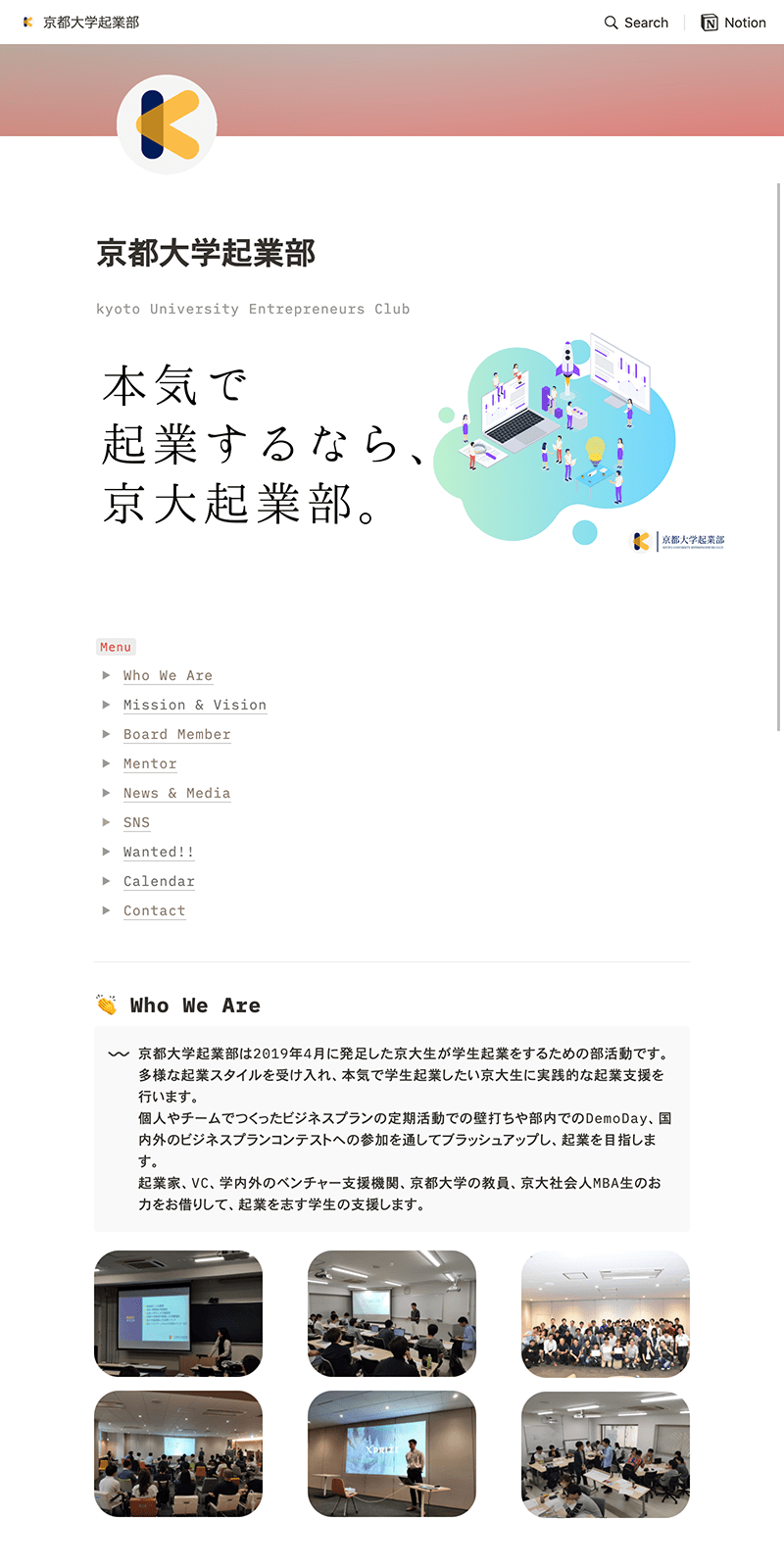

Notionゆかりの地の学生起業クラブは公開LPとクリッピングに活用

京都大学起業部は2019年4月に発足した、起業を目指す学生の支援を行う組織だ。活動内容はビジネスプランの定期的な壁打ち(アイデア相談)や部内での発表、国内外のビジネスプランコンテストへの参加など。現在30人弱の学生が参加し、うち半数ほどがアクティブに活動している。

京都大学起業部では、Notionを外部向けの情報公開やイベントカレンダー、起業に役立つ情報共有などに利用している。京都大学起業部代表の桺本頌大(やなぎもと・しょうだい)氏は「起業部のホームページをつくるためのツールを探していたことがきっかけ。海外事例でNotionが(自己紹介などの)ポートフォリオとして使われているのを見つけて面白いと感じ、1年ほど前に取り入れました」と語る。

桺本氏はNotionの最大の魅力を「LP(ランディングページ)が簡単に作れるところ」だという。「Notionは、メモの延長として簡単に記録が残せるツールだが、同時にブランド発信もできる」として、情報の一部を選択して外部にも公開できる機能を生かし、LPとして公開している。