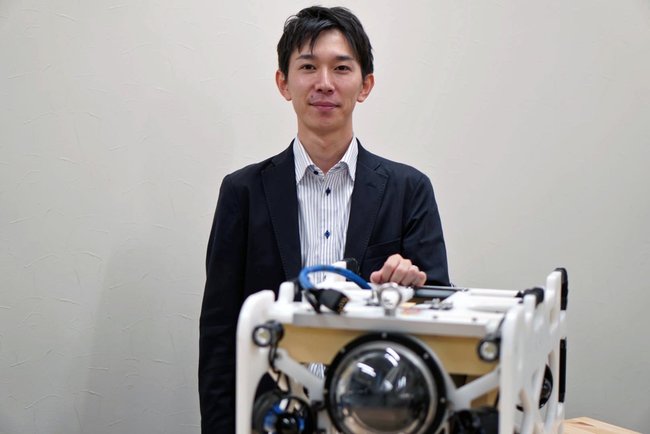

FullDepthの代表取締役社長CEO・伊藤昌平氏 Photo by Karin Hanawa

FullDepthの代表取締役社長CEO・伊藤昌平氏 Photo by Karin Hanawa

地球上の約7割を占める海のうち、人類が足を踏み入れた領域は“テニスコートに針1本”と例えられるほどに、ごくわずかだ。そんな特殊な深海をフィールドに、日本で唯一の水中ドローンを開発するスタートアップがある。2020年には50億円に到達するほど市場規模が拡大している水中ドローンビジネスの裏側に迫った。(ダイヤモンド編集部 塙 花梨)

“空の産業革命”といわれ、急拡大した空中ドローン市場。実はその“水中版”である水中ドローンが、ビジネスで使われ始めている。水中インフラの管理やダム底の点検、養殖業の生育調査などあらゆる事業で活用できる水中ドローンの、国内で唯一、開発から販売まで手掛けているスタートアップがFullDepthだ。

水深1000メートルまで潜れる水中ドローン

FullDepthの提供する水中ドローン「DiveUnit300」 提供:FullDepth

FullDepthの提供する水中ドローン「DiveUnit300」 提供:FullDepth

FullDepthが開発している水中ドローンは、日本で初めて開発された産業用水中ドローンだ。海外製の水中ドローンは、日本でも販売されているが、産業用に特化して開発から手掛けている企業は他にない。

最大水深1000メートルまで潜れ、人力で持ち運べる重量(22~28kg)に抑えている。機体の操縦は直感的に操作が可能な市販のゲームコントローラーで行うため、大掛かりな設備や人員を要さず、コストを抑えた利用ができる設計だ。

バッテリーやモーター、カメラの構造は、空中ドローンの構造を応用している。また、インターネットを介して、リアルタイムで水中の様子を確認できる。水温や深さ、酸素量や濁り具合などの水中の計測データは自動的にクラウド上に蓄積される。