ビジネスの世界で暗号資産が大きな存在感を示し始めている。4月5日には暗号資産全体の時価総額が2兆ドル(約208兆円)を突破。EV(電気自動車)大手のテスラが15億ドル(約1580億円)を投資したことを筆頭に、事業会社がビットコインを“資産”として保有する動きが目立つ。

国内においては、2017年4月に「資金決済に関する法律(資金決済法)」が改正されて以降、さまざまな事業者が暗号資産交換業に参入している。また海外ではすでに資産運用だけでなく決済や送金を含む、さまざまなシーンで暗号資産やブロックチェーンの活用が広がっている状況だ。

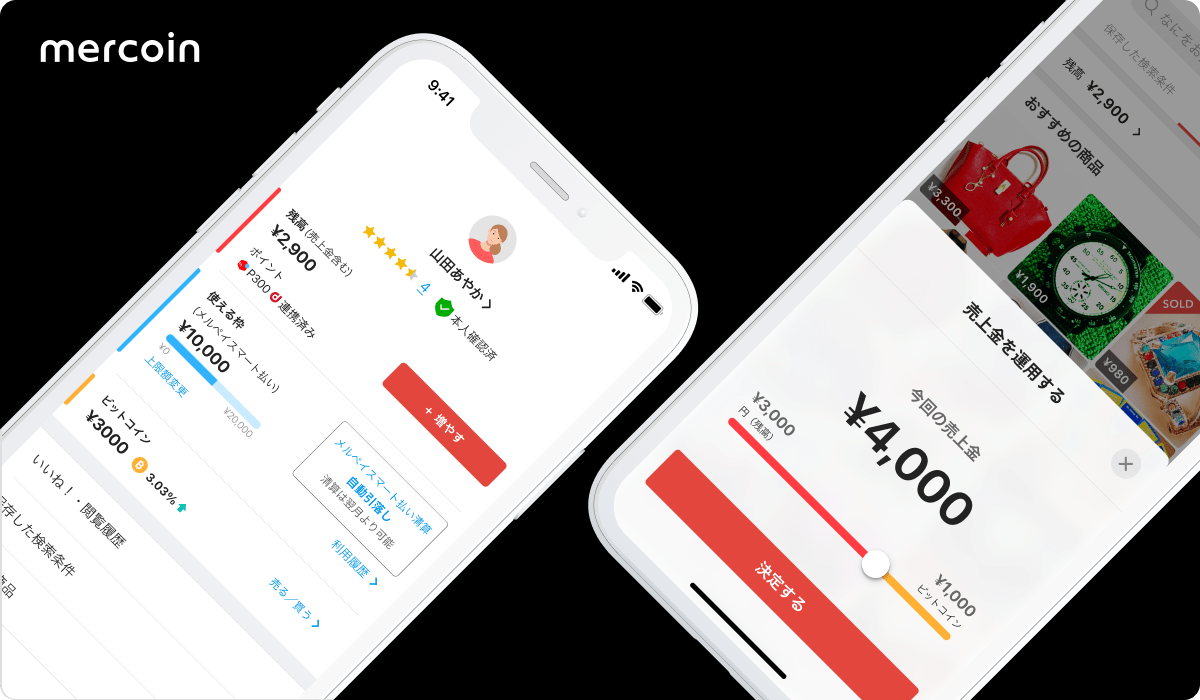

そうした中、フリマアプリ大手のメルカリは4月2日、暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行うことを目的とした新会社「メルコイン」を設立することを発表した。メルカリのスマホ決済サービスを提供するメルペイ代表取締役CEOであり、メルコインの代表取締役にも就任する青柳直樹氏は「暗号資産事業に取り組むことで、売上金のビットコインでの受取や決済・送金機能の提供に加えて、与信や資産運用に関する機能を一つのウォレットで提供することを目指していく」と意気込みを語る。

4年前からブロックチェーン技術に積極投資

メルカリがグループとしてブロックチェーンに関する取り組みを始めたのは、今に始まったことではない。実は、メルカリは研究開発組織「mercari R4D」を通じて、4年前からブロックチェーン技術への投資に積極的に取り組んできた。

社会実装を目指す研究開発組織だったmercari R4Dは、研究開発の文脈では一定の成果を残してきたものの、サービスとして実装するまでには至らなかった。青柳氏は「mercari R4Dを通じて得られた知見をメルペイというサービスに活用することに関しては道半ばだった」と当時の状況を振り返る。