コロナ禍で個人投資家の数が増加している──2020年にはネット証券大手のSBIホールディングスがこの1年間で新規口座開設数が20%増加したことを発表。外出自粛やリモートワークに伴う在宅時間の増加に加えて、生活防衛の意識が高まったことが個人投資家の増加につながっている。

その一方、企業も資金調達チャネルの多様化を図るべく、金融機関からの借入など既存の枠組みに捉われない資金調達手法を模索する状況が生まれている。そんなマーケットの追い風を受けて成長を続けているのが貸付ファンドのオンラインマーケット「Funds(ファンズ)」だ。

Fundsを展開するファンズは2021年4月27日、既存株主のグローバル・ブレイン、B Dash Ventures、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、AGキャピタルに加えて、新規引受先としてANRI、日本郵政キャピタル、メルペイなどを引受先とした約20億円の資金調達を実施したことを発表した。今回の調達によって、同社の累計調達額は32億円となった。

「未来の不安に、まだない答えを。」というミッションを掲げて事業を展開するファンズ。同社の代表取締役を務める藤田雄一郎氏にこれまでの道のりと今後の展望を聞いた。

約8割のファンドが3時間以内で満額に

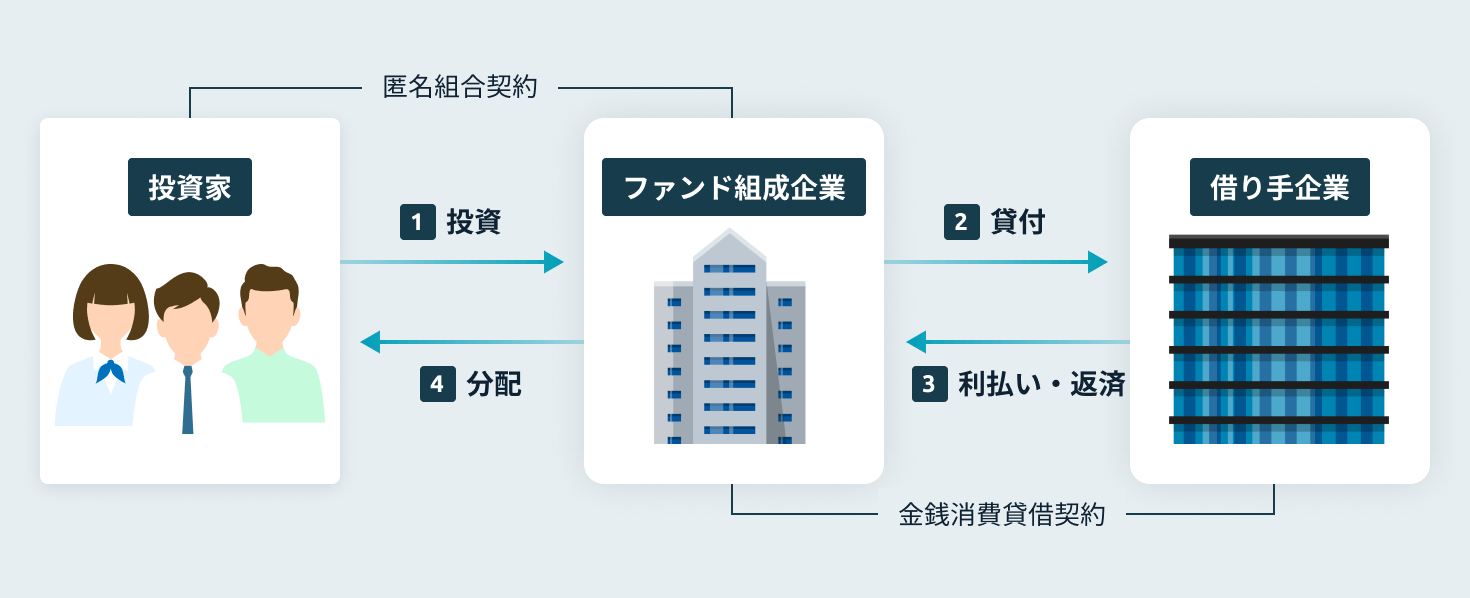

Fundsは端的に言えば、資産を運用したい個人投資家と資金を調達したい企業をマッチングするためのプラットフォームだ。いわゆるソーシャルレンディングや貸付型クラウドファンディングなどにくくられるサービスだが、個人投資家と企業を単なる投資・貸し付けだけにとどまらない関係で結びつける特徴を盛り込んでいる。

公開されている貸付ファンドのほとんどは上場企業で、それぞれ企業名や調達の意図などを説明した上で、株主優待のような「特典」を用意している。投資家は公開されたファンドに対して1円から貸付投資が可能であり、指定の運用期間を終えると利息を得ることができる。