Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

日本の大学院を改革するために、文部科学省が推進する5年一貫の博士課程学位プログラム「卓越大学院」が始動している。博士課程を修了しても職に就けずに貧困に悩む研究者や、専門性に特化しすぎて俯瞰した知識を持つことができずビジネスに活用できない研究者が後を絶たない。こうした大学院の構造を変え、教育の力でイノベーターを育てることはできるのか。東北大学の卓越大学院『人工知能エレクトロニクス(AIE)』に話を聞いた。(ダイヤモンド編集部 塙 花梨)

日本における大学院進学者の割合は、主要国(米国、ドイツ、英国、フランス、韓国)と比較して非常に少ない。人口100万人あたりで比較すると、修士課程取得者の数は他国平均の3分の1、博士課程取得者は他国平均の2分の1に満たないのだ(文部科学省「国内外の大学院に係る情勢」より)。

この原因は、日本の大学院の“構造”にある。博士号まで取得しても、大学で正規のポストに就けず任期付きで研究活動を続けざるを得ない博士研究員(ポスドク)が増えており、彼らは研究をするために経済的に不安定な状況に追い込まれてしまう。

また、研究室にこもって専攻分野を狭く深く研究していくため、社会やビジネスとの関連性を見出しにくく、学歴やスキルに見合った職に就けない。このようなケースはいまだ改善されておらず、研究を志す学生を待ち受ける不遇さは想像以上だと言える。

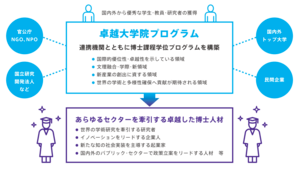

卓越大学院プログラムの概要 提供:AIE

卓越大学院プログラムの概要 提供:AIE拡大画像表示

経済面とキャリア面での不安を抱える学生たちの間では、「修士課程までにとどめておかないと就職できない」のが定説になってしまっているほどだ。