日本では2020年に5Gの商用サービスがスタートしたばかりだが、携帯キャリア各社はすでに次世代の通信技術に向けて開発を進めている。

「6G」や「Beyond 5G」と呼ばれる次世代技術でスマホはどのように変わるのか──ソフトバンクの例を引きつつ概観してみよう。

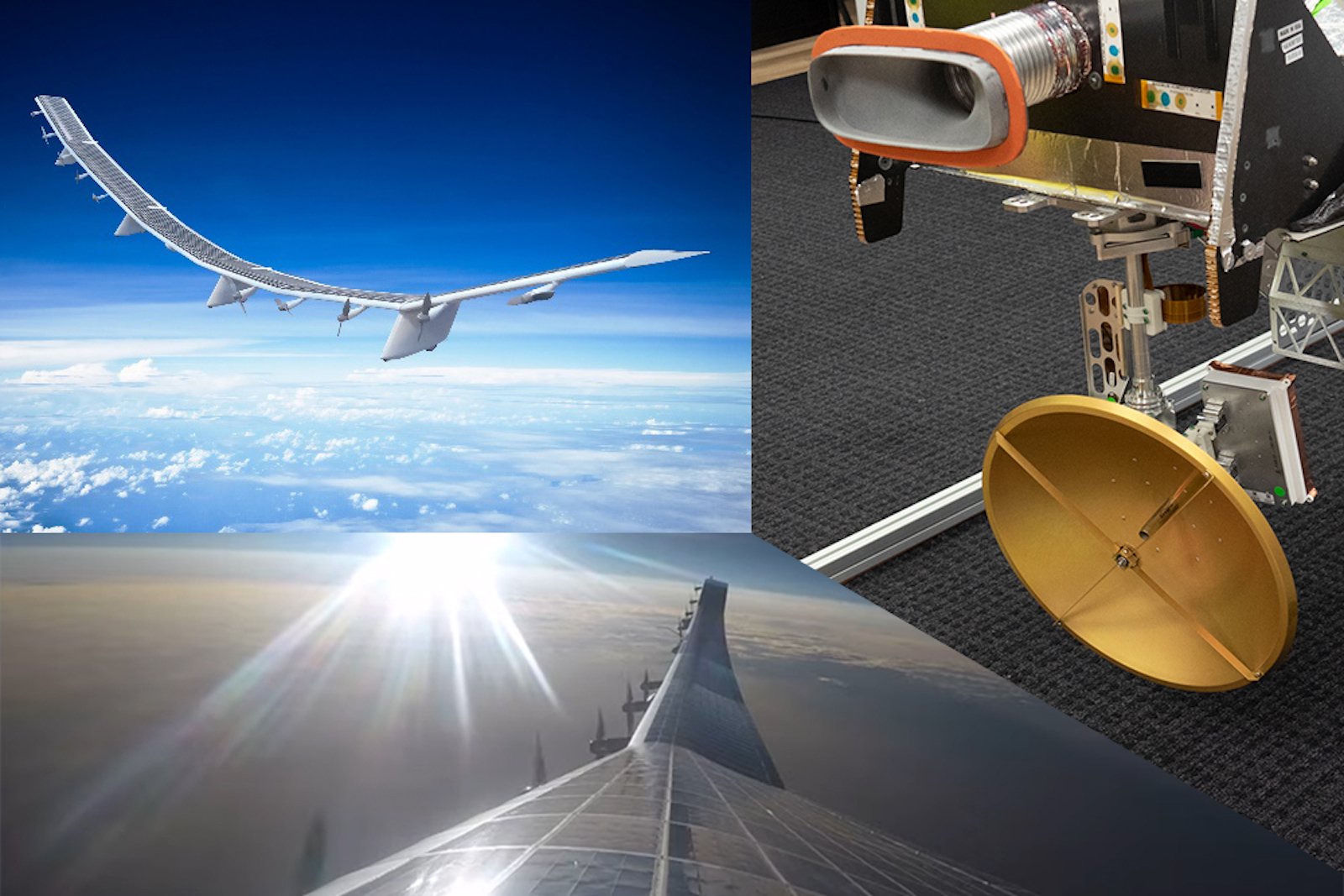

ソフトバンクは技術展示会「ギジュツノチカラ」において、5Gの次世代に向けて開発している通信技術を公開した。そこからは10年後のテクノロジーの姿を垣間見ることができた。

6G/Beyond 5Gは「空」がフロンティアに

モバイル通信はおよそ10年ごとに新技術に世代交代し、そのたびに加速度的な高速化を進めてきた。6G/Beyond 5Gも現世代の5Gの登場から10年後、すなわち2030年頃の商用化が見込まれている。

現時点で6G/Beyond 5Gの国際標準規格は存在せず、その全貌をつかむことはできない。しかし、6Gの技術標準に向けて開発を進める各国の通信キャリアや機器メーカーにはある程度共通した将来像が見えているようだ。