8月19日にFacebook傘下のVR企業「Oculus」が、同社のVRハードウェア「Oculus Quest 2」向けの専用ソフト「Horizon Workrooms」のβ版を公開した。

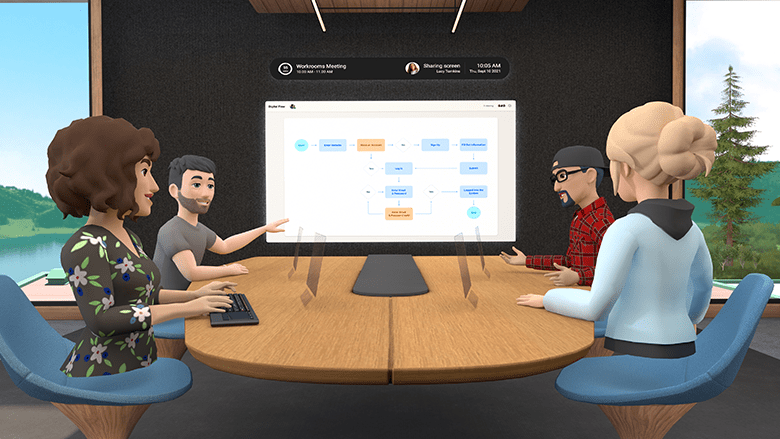

このソフトはVR空間内で複数人でのオンライン会議を可能にするシステムで、VR空間内では最大16人まで同時アクセスが可能。Oculusの発表では、「利用者が物理的にどこにいても、同じバーチャルルームに集まって一緒に仕事ができる、コラボレーション体験」としている。

VRハードウェアを使わずに、一般的なビデオ会議システムと同じようにウェブカメラで同じ空間にログインすることも可能。その場合には最大50人までのアクセスに対応している。言うならば、VRとZoomが合体したようなサービスだ。

Facebookが2019年に発表した「Horizon」は、VR空間上に多数のユーザーが集まれる本格的なSNSだが、正式なリリース日はまだアナウンスされていない。

しかし、今回Horizonブランドをソフトの名称として冠したことで、Horizon WorkroomsはFacebookが目指す次世代のSNS「メタバース」を作り出すための一角を担うものとして大きく注目されることになった。このメタバースという単語にははっきりとした定義はないが、持続的に存在するインターネット上の世界でのソーシャル体験を提供するプラットフォームとして理解されている。