海外投資家の存在感が増し、大型化するスタートアップの資金調達。今年に入ってからも、人事労務SaaSのSmartHRが156億円、塾・予備校向けのソリューションを開発するatama plusが51億円、製造業の受発注プラットフォームのキャディが80億円を、海外投資家が参加するラウンドで調達している。

フォースタートアップスが運営するスタートアップの情報プラットフォーム「STARTUP DB(スタートアップデータベース)」のデータによると、今年に入ってからは97社が10億円以上の資金調達を実施している。なおSTARTUP DBが9月15日に公開した「国内スタートアップ資金調達金額ランキング(2021年1-8月)」では、TBMが188億円でトップだが、9月に入ってからはSpiberが344億円を調達し上回った。そしてSpiberに次ぐ巨額の資金調達を成功させたのが、ニュースアプリ「SmartNews」を提供するスマートニュースだ。

9月15日、スマートニュースがシリーズFラウンドで251億円の資金調達を実施したことが明らかになった。第三者割当増資の引受先として、米国からはグロースキャピタルのPrinceville Capitalとクロスオーバー投資家のWoodline Partners、そしてシンガポールからは既存投資家のACA Investmentsが参加。国内からは、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、Green Co-Invest Investment、そして任天堂創業家の山内万丈氏が運用するファミリーオフィスのYamauchi-No.10 Family Officeが新規投資家として加わった。既存投資家のSMBCベンチャーキャピタルも追加で出資を行っている。

2019年(8月)には31億円の資金調達を実施し、時価総額10億ドル以上の未上場企業を指す“ユニコーン企業”の仲間入りを果たしたスマートニュース。それから約2年、同社の累計調達額は443億円となり、時価総額は2100億円以上だという。調達した資金をもとに、今後は米国展開をさらに加速させる予定だ。

コロナ禍で米国ユーザーは急増

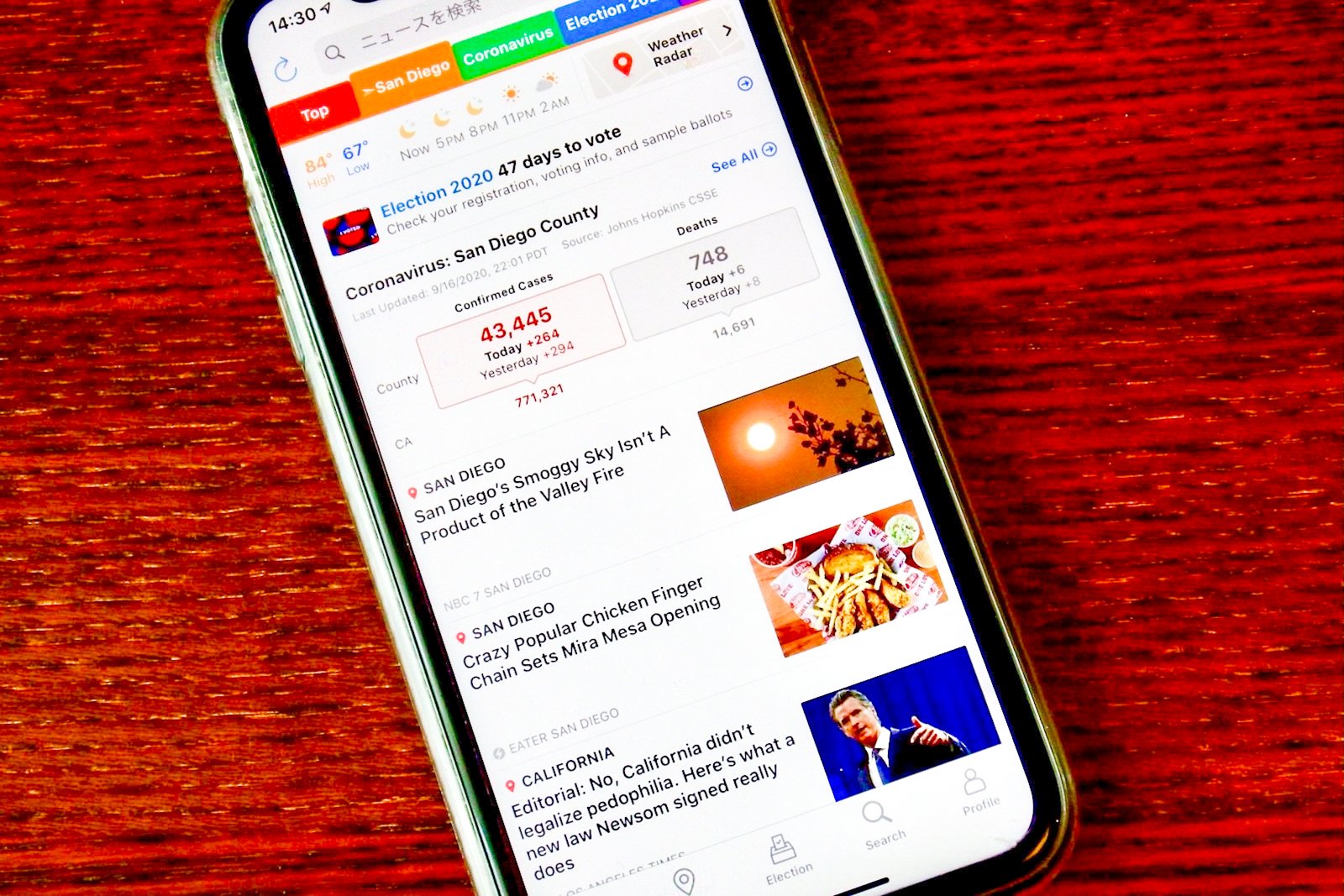

スマートニュースにとって2020年は米国で飛躍的に成長した1年だった。感染者数などを表示する新型コロナウイルスの特設チャンネルを作ったところ、ユーザー数は急増。月間のアクティブユーザー数はコロナ前と比較して倍以上に増えたという。