印刷、物流、テレビCM──。設立から約10年の間に異なる3つの業界で立て続けに事業を立ち上げ、急成長を遂げてきた企業がある。印刷プラットフォーム「ラクスル」などを展開するラクスルだ。

2010年にラクスルの前身となる印刷通販の価格比較サービスをローンチ。その後は2015年に物流領域、2020年には広告(テレビCM)領域で事業を始めた。

「リソースの限られるスタートアップは選択と集中をした方が良い」という考え方もある中で、ラクスルでは時に“投資家からの反対”を受けつつも、新たな市場で挑戦を続けてきた。

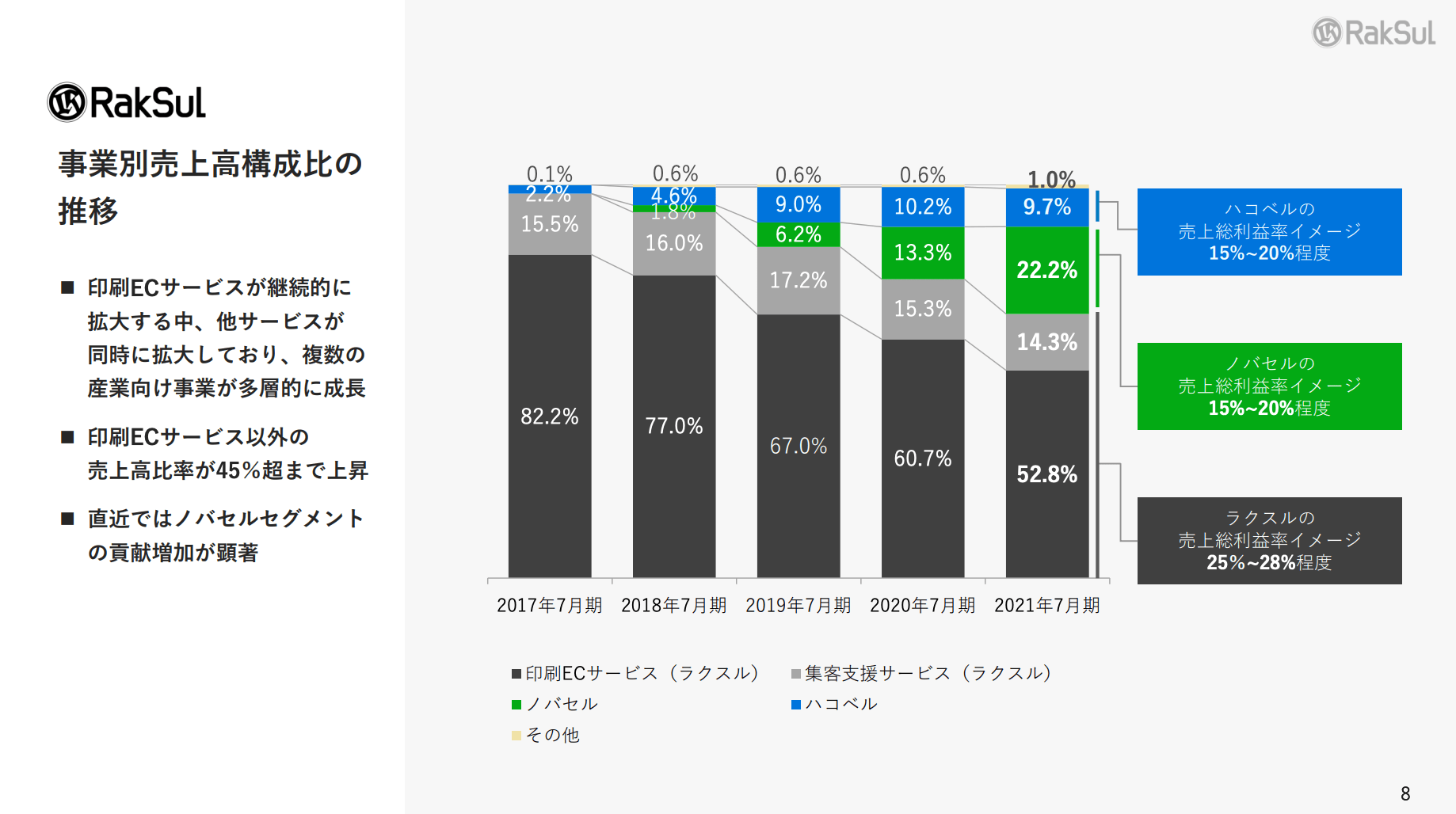

現時点では全社の売上高に占めるラクスル事業の割合は多いものの、年々その他の事業の割合も増加。2021年7月期の決算資料を見ると特に広告領域のノバセルセグメントが好調で、主力の印刷ECサービス以外の売上高比率は45%を超えてきている。

直近では4つ目の事業として情報システム部門を支援する「ジョーシス」を新たに始めたラクスル。同社はどのような考え方で事業領域を選定し、サービスを育ててきたのか。創業者で代表取締役社長CEOを務める松本恭攝氏に、「事業の作り方」を軸にこれまでの軌跡を振り返ってもらった。