私たちの生活やビジネスには、契約が密接に関わっている。契約とは「2人以上の当事者が合意することによって、法的な権利義務関係が発生する行為」を指す。そう捉えると、コンビニで水を買うのも契約、インターネットで本を買うのも契約だ。フリマアプリで洋服を売り買いするのも契約。このように契約は、ビジネスのシーンに加えて、私たちの生活の身近なところにある。

これら契約の発生から管理までの情報を一元管理する「契約ライフサイクルマネジメント(Contract Lifecycle Management、以下CLM)」の導入が日本でも広がり始め、独立系のIT調査・ コンサルティング会社、ITRの調査レポートでも、今年初めて、「CLM/契約管理サービス市場」カテゴリーが新設されるなど、注目が高まりつつある。コロナ禍を経て電子契約の導入が進んだ結果、デジタル上での契約フロー構築や管理面の課題が顕在化してきたためだ。そのため、ワンプラットフォームで契約プロセスの構築と、契約書の作成、審査、押印申請、締結、保管、期限・ステータス管理を実現するCLMの需要が高まっている。

私たちContractS(コントラクツ)はこのCLMシステムを提供するスタートアップだ。本記事では、契約領域のテクノロジーの進化を通して「今後、契約のあり方がどう変わるのか」についてお伝えする。

脱ハンコ化で浮かび上がった契約の「次の課題」

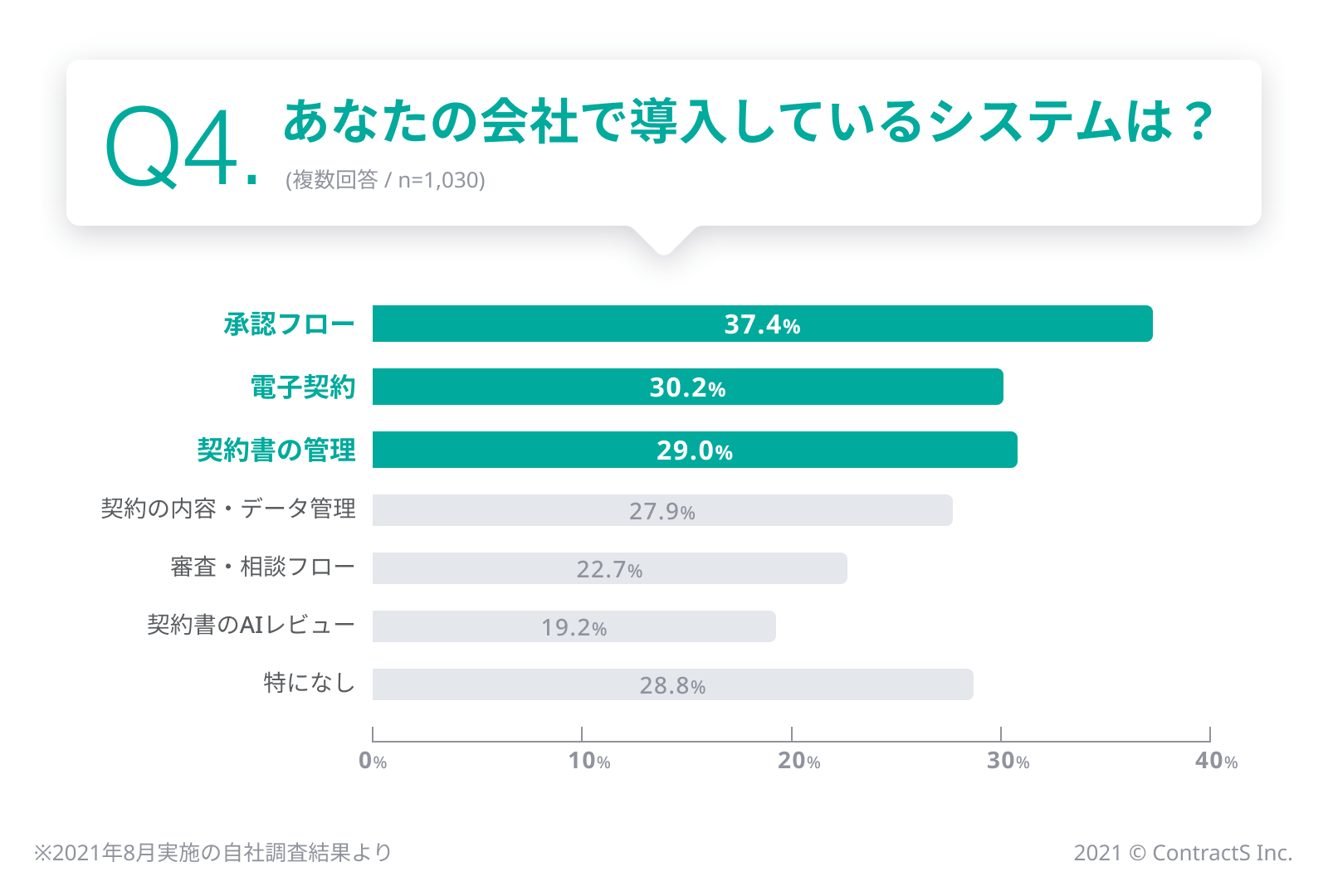

まず、契約を取り巻く現状について見ていこう。コロナ禍を経て、ビジネス領域では電子契約の導入が一気に加速した。前述したITRの調査レポートによれば、電子契約サービス市場の2020年度の売上金額は100億7000万円、前年度比72.7%増と、前の年度に続く高成長を維持。2021年度も75.0%増と2020年度を上回る高い伸びが予測されている。そして、電子契約導入の拡大により、次の課題は契約管理にシフトしつつある。ContractSが2021年8月に行った調査でも、契約管理システムの導入は、1年半前の類似調査と比較して6.8ポイントアップの29.0%と、拡大の傾向にある。

また、電子契約サービスを導入した企業も、依然として契約に関わるコミュニケーションや、契約書の検索性、承認プロセスの煩雑さなどに課題を感じている現状が浮き彫りになった。