“縦スクロール”で“フルカラー”──韓国発でスマートフォンに特化した漫画の新しいかたち、「ウェブトゥーン」が近年、日本にも浸透してきている。

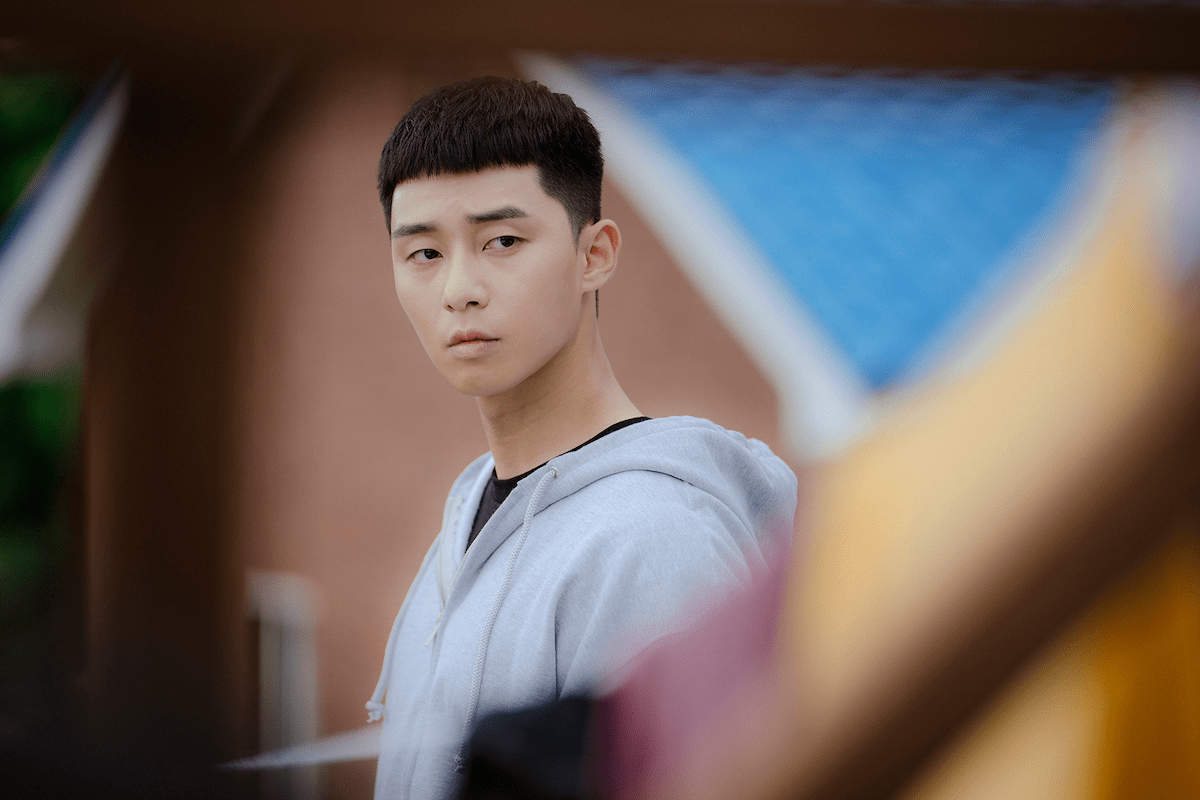

ネットフリックスが2020年にドラマ化し大ヒットした『梨泰院クラス』の原作は、韓国のカカオエンターテインメントが展開する漫画アプリ「ピッコマ」で配信されたウェブトゥーンが原作だ。『六本木クラス』として日本人向けリメイクも公開された同作品は、2022年にテレビ朝日系が連続ドラマとして放送する予定だと報じられている。

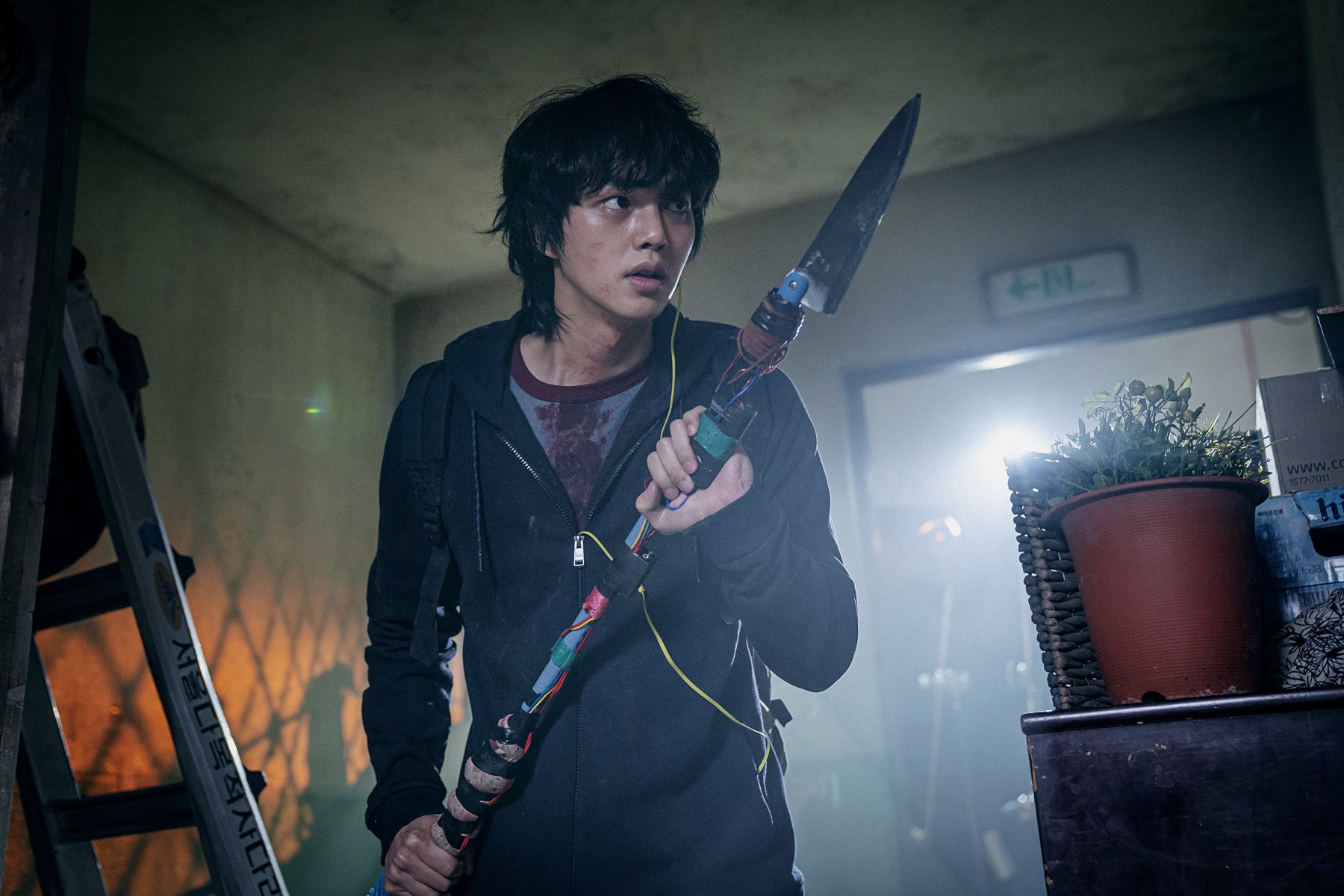

同じくネットフリックス作品の『Sweet Home ー俺と世界の絶望ー』も、原作は韓国のネイバーが展開する漫画アプリ「LINEマンガ」で配信されたウェブトゥーンだ。

漫画アプリの世界ではピッコマが圧倒的な王者として君臨している。カカオ日本法人のカカオジャパンによると、ピッコマはグローバルでも日本でも、App Store(ブックカテゴリ)とGoogle Play(コミックカテゴリ)の合計売り上げが1位の漫画アプリだ。ピッコマはユーザー数を公開していない。一方、LINEマンガの世界での月間ユーザー数(MAU)は7200万人規模だという。

ピッコマが拡大する背景にはウェブトゥーンの躍進がある。ピッコマの年間累計販売金額は、2019年の134億円から2020年の376億円まで、1年で約3倍ほどの規模へと急伸。従来の電子漫画や小説も配信するがウェブトゥーンの伸びは著しい。ウェブトゥーン単体での2020年の年間累計販売金額は157億円。前年対比で約6倍となり、年間累計販売金額全体の4割ほどを占める。