「プロダクトマネジメントについてゆるっとお話しましょう」「●●(自社名)のお金でお寿司食べませんか?」「■■(自社名)での機械学習エンジニアの働き方についてお話しします」──。

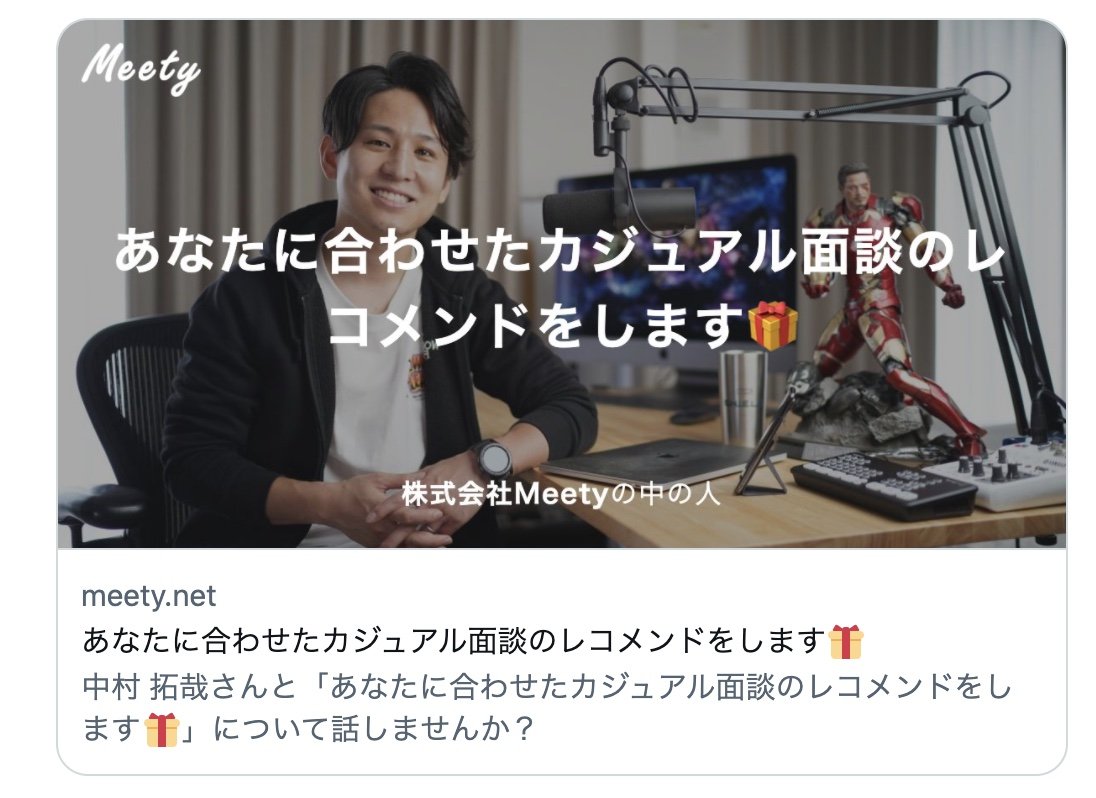

最近SNSを眺めていると、さまざまな写真の上に白い文字が書かれた同じフォーマットの投稿を頻繁に目にするようになった。これらはどれもカジュアル面談プラットフォーム「Meety(ミーティー)」を使って作られたコンテンツだ。

同サービスのコンセプトは、カジュアル面談を“もっとカジュアル”にすること。面談を募集したいユーザーは「わたしの悩み」や「わたしの仕事」といったトークテーマを設定し、Meety上に掲載する。応募する側のユーザーにとっては、企業の中の人とオンライン上で気軽に話せるのが特徴だ。

かつて求人サービスのWantedlyは「会社訪問」のハードルを劇的に下げることで多くのユーザーの関心を集めたが、Meetyはカジュアル面談の概念を広げる。

カジュアル面談と聞くと採用目的でのみ使われるサービスのようにも思えるが、自由度はかなり高い。