家庭用ゲーム大手の任天堂やソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)も積極的な姿勢を見せるサブスクリプションサービス(定額制サービス、以下サブスク)。次はスクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)の今についてお伝えする。

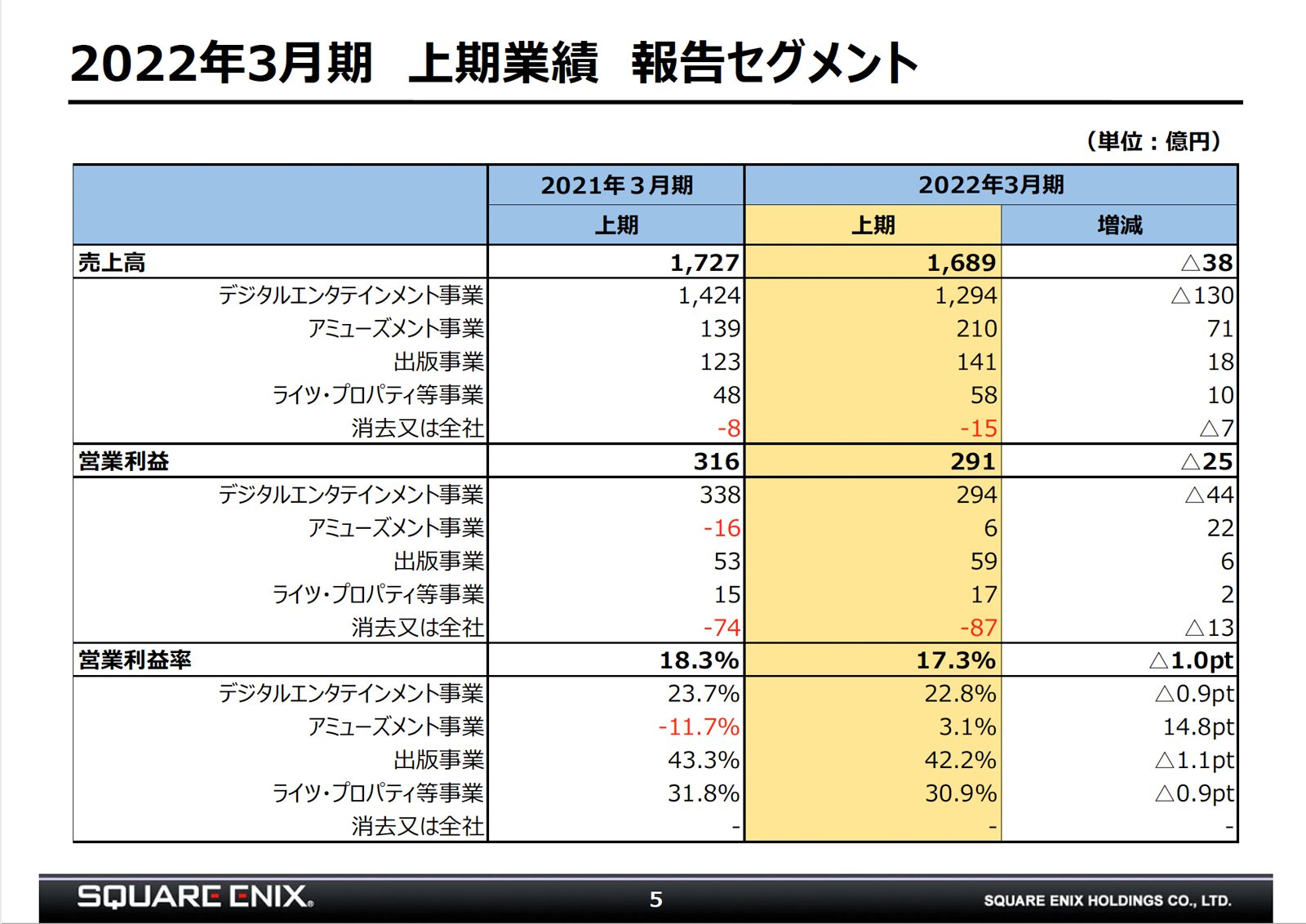

スクエニHDは11月5日、2022年3月期第2四半期の決算を発表した。発表によると、上期の売上高は1689億円で前年同期比38億円減。通期計画は3400億円で前期比では75億円増の業績見通しだ。上期純利益は229億円で前年同期比69億円増、通期計画では240億円で前期比29億円減と想定されている。

ゲーム事業「デジタルエンタテインメント事業」は減収減益

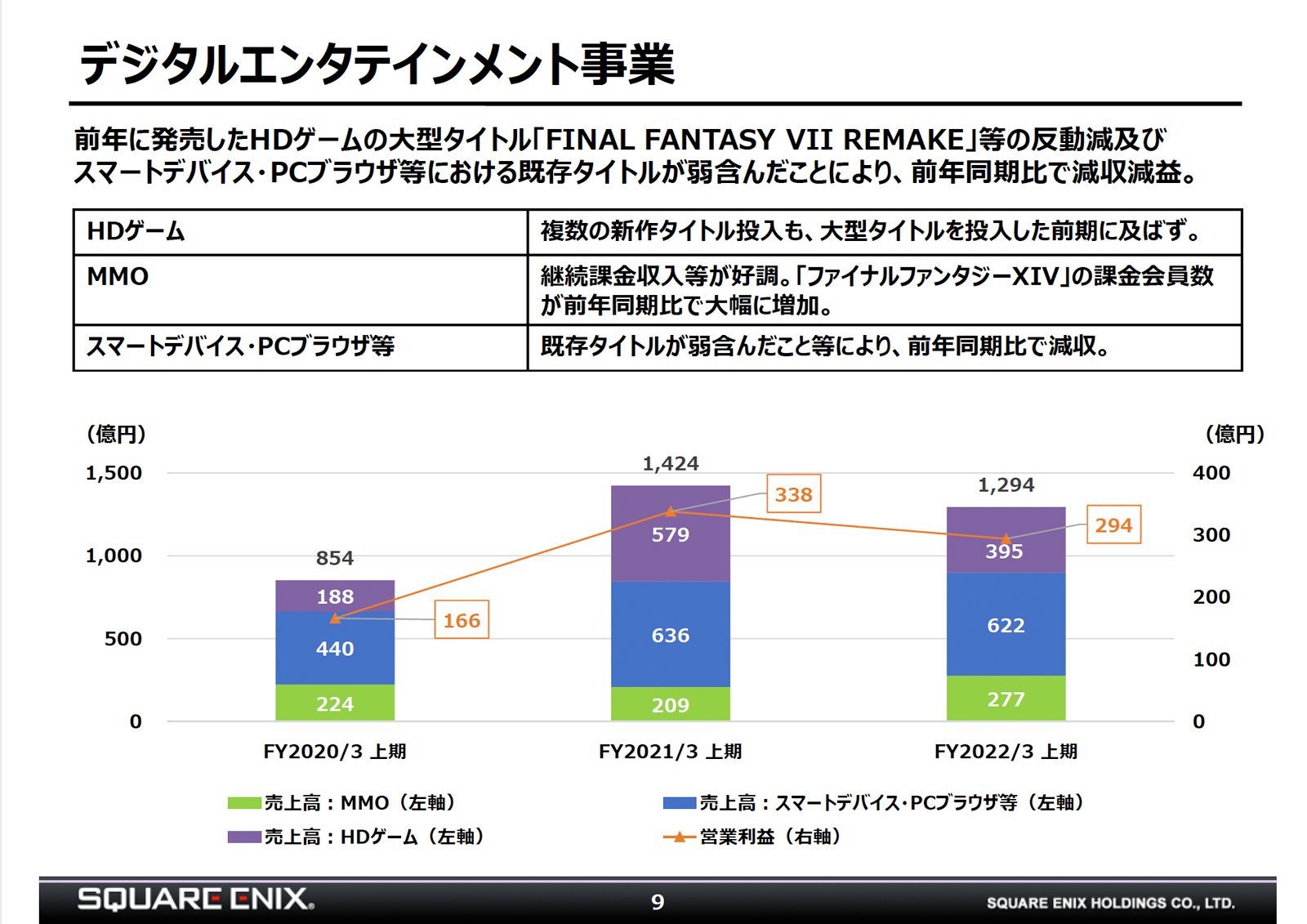

各事業別の数字を確認してみると、デジタルエンタテインメント事業は前年同期比で売上高が130億円の減収、営業利益も44億円減という、減収減益となった。

同社のデジタルエンタテインメント事業とは、簡単に言えばゲームソフト事業のことだ。ゲーム専用機向けのゲームだけではなく、パソコン用やスマートフォン用ゲームの収益もここにカウントされる。そこで、デジタルエンタテインメント事業の売上を、ゲームの種類ごとに分けているのが以下の図だ。

デジタルエンタテインメント事業の売上比率はスマートフォン・PCブラウザゲームが48.1%、HDゲームが30.5%、MMOは21.4%となっている。